Глава XII. Жажда

«Скоро закат», – сказала всё ещё Гортензия и дважды оказалась права. Коршун не успел. При беге быстро тратились драгоценные запасы, и он замедлился, перестав находить в округе насекомых. Повсюду – насколько хватало отблесков от не утихавших молний – виднелись вырытые ямы. Коршун опоздал ещё и из-за них – несколько раз провалился и уже тогда точно перешёл на шаг. Он не остановился с восходом солнца, однако вымотался – и не из-за жара. На него, облепленного червями и жуками точно гниющий заживо труп, накидывались взрывавшие землю вампиры. Приходилось отбиваться – так, одними голыми руками, неожиданно мощными для хрупких, иссохших грудных клеток приставших преследователей. Его руки буквально проходили насквозь, разрывая плоть не хуже слепленной из песка фигуры.

Скинув с себя очередное тело, Коршун высосал последнего червя. До Ипомеи, выросшей в поле зрения подобно плавящемуся миражу, оставалось полдня пути. Коршун скривил губы – по ним полилась чернота, и очередной вампир вгрызся ему в щёку. Оторвав туловище – без вцепившихся в его плечи рук и головы, ненадолго повисшей вдоль шеи Коршуна, – он остановился, прикидывая варианты. В светлое время суток защита города сокращалась. Многие уходили просто спать. Обычно безумные вампиры днём прятались, а ночью нападали скопом – и то, если вокруг города собиралось много самодельных вре́менных могил, незаметных с расстояния. И именно при свете солнца вампиры спокойно разгуливали внутри – городских улиц, Собора, башен, неважно. Коршун не хотел стать одним из них. Для него имело существенное значение дойти до города ночью и в общей неразберихе наконец слиться навеки с землёй, подставив крепкую, но не сопротивляющуюся грудь под кол, копьё или стрелу. И желательно – не пытаясь при этом в бешенстве кого-нибудь растерзать.

Именно последнее – «А вдруг меня узнает Остролист или хуже, Цыплёнок?» – сыграло ключевую роль. Запасы истощились, карманы опустели, и у Коршуна заурчал живот. Он добрался до города ранним вечером – когда границы походили на его открытые карманные клапаны. На крышах крайних домов не оказалось ни одного Миротворца. Коршун утробно застонал. В тени домов жар отступил. И на его место, прижигая тело не снаружи, но внутри, заступила жажда. Которую не мог утолить дождь. Вечер тускнел быстро – тучи с молниями предваряли ночь, – и Коршун всё равно пришёл слишком рано.

Сначала слишком рано ушёл – из подвала, не сойдя, как другие узники, с ума (хотя имелись все шансы), – а теперь и вернулся, домой, откуда его выгнали. Где ему не место.

Ноги сами привели его к открытому подъезду, на первом этаже выходящему к квартире Ветра. Коршун даже с опущенным влажным капюшоном, облекавшим уши, слышал приглушённый стук – не по двери, из неё. Стараясь уйти от него – влекущего, изнутри ритмично пульсировавшего, – он со стиснутыми зубами забрался на стену и втянул себя на крышу. Здесь он лёг, зашипев на косое белёсое солнце, прикрытое тучами и сквозь них задевавшее его мокрую, отнюдь не остуженную кожу. Всё ухудшилось с приходом темноты.

Стук – бьющийся в чужой грудной клетке – сотряс весь дом и Коршуна на нём. В изнеможении, до крови кусая губы, он подполз к краю. Внизу, обгоняя топот, учащенно билось сердце – оно спешило укрыться за порогом, и Коршун, разлепив с сопением губы, его позвал. Прорычал.

– Зола... – Он узнал её, свесив голову с крыши. Она, прикрывая тёмную макушку рукой – защищая от дождя куда более ценный сверток с едой и тканями для пошива корпусом, – возвращалась домой. Окликнув повторно, Коршун вынудил её намочить и поклажу.

Её глаза расширились – в них мелькнул испуг, – и Зола истошно дёрнулась в сторону подъезда и замерла, оттянув ногу. Она не ушла, даже головы не опустила – в округлившемся взоре стало больше удивления. Узнавания. Коршун, приспустив капюшон, сделал усилие. Он потянулся к сестре и, нырнув вниз, шмякнулся об асфальт. На мокром плащу появились новые дыры, когда Коршун, прижимаясь к стене, встал.

– Зола, – повторил он не так хрипло.

Зола попятилась, крепче стискивая свёрток. От неё несло – Коршун чуял поверх запаха крови вонь гниения – от чеснока, завёрнутого в рукава и слишком слабого из-за влажности. Зола покосилась вверх – на окно на втором этаже. Оттуда, почти в унисон, доносилось два биения – побольше и меньше. Человека и животного. Воробья и Сугроба. Коршун различал их на слух. Они спали в одной кровати.

– Ты жив, – послышался голос Золы. Коршун стиснул зубы и зажмурился. В уши без конца лез оглушающий стук.

Он сливался с отрывистым дыханием Золы. Тук-тук.

– Почти, – выдохнул Коршун и нагнулся, достав до одного, ещё не пустого кармана. Ему пришла идея. Щёлкнув зажигалкой, Коршун сосредоточился на огне.

Если Зола окажется слишком близко, если он набросится... Зажигалки – тем более в такую погоду – будет недостаточно, но с ней спокойнее. С ней, опалявшей кожу, становилось больнее – и боль приглушала пульсацию. Боль снаружи заставляла ужиматься жажду внутри.

– Помоги, – шепнул Коршун сквозь крохотное, оберегаемое одной ладонью пламя, и Зола, встретившись с ним размытым из-за огня взглядом, неожиданно кивнула.

Она стрелой метнулась в подъезд. Оттуда, перекрывая дождь, вырвалось «Заходи». Коршуна практически притянуло – вместе с занесённой внутрь ветром пригоршней воды. Он оттолкнулся и вбежал на лестницу. Зола уже скрылась в квартире. Она оставила дверь открытой и еле слышно – для человека с обычным слухом – пригласила.

Коршун во второй раз перешагнул порог медленнее – сначала одну ногу, вдохнув без нужды, затем вторую. В уши перестал заливаться дождь и с новой силой врезался стук. Три сердца бились совсем рядом. Два – спокойно, во сне. Тук, тук. Одно – для Коршуна громче барабана, приложенного к уху. ТУК-ТУК-БАМ.

Зола стояла у закрытой комнаты Воробья. Сестра кивком указала на соседнюю – его, Коршуна, и он вошёл, судорожно щёлкая зажигалкой. Зола появилась спустя минуты – с миской, от которой Коршун с шипением отошёл к окну. Внутри белели клубни чеснока.

– Свежие, – пробормотала Зола, уставившись на свою ношу. – Совсем недавно выдали – в составе пайка за погибшего родственника-Миротворца.

Она подняла глаза. В них – под грохот грома за спиной у Коршуна – блеснули слёзы. Губы Золы дрожали, пока она говорила:

– Я похоронила тебя, Коршун. Действительно похоронила.

Он не шевелился. Стоял как бледное и, увы, не бесплотное привидение. Способное слышать. И касаться.

– Мне сказали, тебя ранили в шею. – Коршун машинально прикрыл голое горло. Хотя, как бы Зола ни всматривалась, она бы ничего не обнаружила – даже следов от зубов, не задержавшихся и на настоящем месте укуса, на его ледяных губах.

– И я тебя похоронила, – повторяла Зола, часто моргая. – Как папу, как маму...

Она замолчала. Шумно втянула воздух и посмотрела на потолок.

– Но ты вернулся, – закончила она.

Коршун шагнул – всего чуть-чуть, не желая пугать сестру, а вовсе не из-за чеснока. Зажигалка почти провалилась в его ладонь. Большой палец покрылся сажей. Кожа Коршуна отмирала и быстро оживала, как ускоренная змея, линяя и обрастая вновь. Он не умер – не мог умереть, если только его не убьют.

Если только не всадят кол ему в грудь или не оторвут голову, как Геродот поступил с Ифигенией. Зола шарахнулась от резко звякнувшей зажигалки.

– Да, – тихо согласился Коршун под едва уловимое шипение пламени. Он обернулся – сквозь прутья на окнах виднелись мёртвое дерево и выше него обманчиво цветастый Собор.

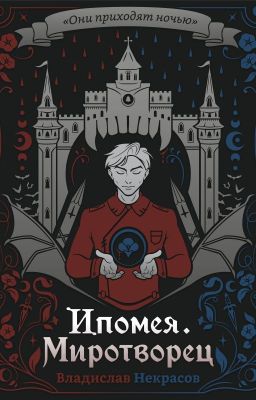

Как обычно, после заката на нём распустились цветы. Как обычно, на закате ожила Ипомея. Ожил Геродот. Всё ещё живущий, как раньше, как всегда, пускай он теперь и совсем один. В целом городе, полном людьми. Зажигалка, потухнув, скрипнула в кулаке.

«Не все такие, как он», – мелькнуло в голове одновременно с молнией.

Гром не заставил себя ждать.

– Но я вернулся не просто так, – признался Коршун сам себе, и лицо Золы неожиданно треснуло.

Коршун моргнул. Губы старшей сестры изогнулись в неуместной улыбке.

– Ты говоришь совсем как он.

Зола внезапно – всё ещё неправильно улыбаясь – убрала миску с чесноком за порог. Оставила за косяком, прикрыв дверь, так, что не видно. Коршун нахмурился, опять звякнув зажигалкой.

– О чём ты? – спросил он. – В смысле, как он? Как кто?

Зола убрала волосы – собрала их в пучок, закрепила, так, чтобы стало лучше видно шею. С давно зажившими рубцами на ней.

– Он говорил, никого не приглашать, и вот, я уже дважды его ослушалась.

Коршун округлил глаза. Зола шагнула. Её рукава оголили руки – пустые, больше не пахучие. Улыбка старшей сестры походила на изъян – так бывало, когда сводило мышцы. Она застыла, как замирал преувеличенный рисунок или маска с утрированными чертами.

– Я пообещала ему заботиться о тебе, – Зола приближалась. Коршун спиной вжался в подоконник. Он прикрыл кулаком губы. Другим – по-прежнему щёлкал зажигалкой.

Клик – крышка откинулась, сердце ударилось о грудную клетку. Клик – Коршун клацнул зубами, стукнулся затылком о решётку. Клик – пламя стухло, барабан не умолк.

– Папа приходил ко мне, Коршун, – рассказала Зола, не спуская с него глаз. В них без искр мерцали молнии, сулившие громовые рыдания или робкую морось. – Совсем как ты... После похорон. – Она прервалась, остановилась, глубоко задышала, унимая бешеное биение. Не помогло. Коршун зажал уши. Не помогло. Вены на шее Золы мигали и заслоняли зрение как блики даже с опущенными веками.

– Хватит, – выдавил Коршун, стуча себе по вискам, – биться.

Сердце Золы его не услышало. Призрак Ифигении не успел нашептать «Не тай», когда у Коршуна подогнулись колени. Он хотел дёрнуться к сестре и вместо этого рухнул на пол. Зубы, чуть раскрошившись, вцепились в прочный корпус зажигалки. Металл погнулся, а Коршун зашипел.

– Тебе больно. – Старшая сестра наклонилась, ему даже не нужно было её видеть. Достаточно чуять и слышать. Из его горла вырвался клокот. Больше всего на свете Коршун хотел пить. – Тебе не хватает сил.

Рука – такая румяная, такая крепкая и сильная – легла ему на макушку. Едва отросшие волосы пригладились под мягким напором Золы.

– Бедный Коршун, ты ещё так молод...

На пол закапала слюна. Коршун выплюнул зажигалку. Зола не отстранилась – только убрала ладонь. Её шея шевелилась, пока она говорила:

– Ты не должен умирать. И ты не должен был убивать. – Зола высоко подняла подбородок, Коршун облизнул губы. – Ты ещё так юн... И тебе нужны силы, брат. Тебе нужно жить.

Клыки впились в шейный бархат. Язык погрузился в тепло. Тело Золы затряслось, руки сестры обхватили плечи брата, и её глаза пролили слёзы. Коршун знал это, ощущая в крови солёный привкус. Слёзы стекали с подбородка на шею.

– Главное... – Из Золы ещё выходило дыхание, слова заполняли воздух. – Остановиться. Ты должен... вовремя перестать. Не больше... чем нужно. Не дай жажде забрать тебя, Коршун. Не повторяй ошибок... – голос стремительно слабел, – Снега.

Руки Золы обмякли. Голова повисла, взгляд треснул как стекло. Из его трещинок – пустых, разбитых, ничего не отражавших, – вытекла вода. Она растаяла, не упав с подбородка, как льдинка растворялась в кипятке. Без следа, навеки и в ночи.

Коршун медленно выпрямился. С губ вытянулась длинная алая струйка. Он не отпустил Золу, даже когда полупрозрачные остатки её собственной крови накрыли её же бледные, впалые щёки. Глаза сестры – карие, посветлевшие после смерти, – так и застыли, слепо глядя в потолок. Коршун не решился их закрыть. Он так и сидел, сжимая труп, качаясь и протяжённо поскуливая, отвергая дикую возможность стиснуть тело так крепко, что сломались бы хрупкие кости, выгнулся вялый позвоночник и порвалась истончившаяся кожа. Он бы так и сделал, будь в его руках его собственное тело, а не некогда живое, трепещущее, бьющееся сердце Золы.

Сзади, за окном прозвенел гром. Коршун оглянулся, громко шикнув. Снаружи, за решёткой цвёл Собор. Снаружи, за окном, домом, домами возвышались башни с двумя мёртвыми портретами и одним живым – сытым, сильным, быстрым, как Коршун, – вампиром. За ним он и вернулся. Коршун осторожно отложил сестру. Без крови она совсем исхудала... Без слёз её глаза совсем потускнели, а мешки под ними неожиданно поблёкли.

«Да, – сдавила голову мысль. – Теперь ты отдохнёшь».

Коршун аккуратно надавил на её веки. Всё. Теперь это действительно походило на сон. Коршун до боли прижал свои глаза.

Спать он не мог. Умирать тоже. Нельзя. Зато – Зола не врала – он мог убивать. И убивал.

Коршун встал, подобрав живучую зажигалку. Упаковав её в карман, он оглядел потрёпанный плащ – кровь засохла и неожиданно залатала дыры. Теперь их меньше, теперь верхняя одежда сходилась внизу с прикрытой полами формой Миротворца. Коршун решил оценить свой вид целиком. Открыв дверцу шкафа, он инстинктивно вскинул руку. Боль с хрустом пронзила костяшки и тут же закупорилась, пульсируя пролившейся кровью. Под ноги Коршуна посыпались осколки.

В зеркале он увидел тело – в изодранном испачканном плаще и залитой кровью истрепавшейся форме Миротворца, но без лица. Без зубов, без глаз, носа, без всего. Чистый – белый, пустой, не живой и не мёртвый, просто отсутствующий – овал головы. Не просто тень, силуэт – контур, откуда вымарали любые очертания. И Коршун ударил по зеркалу ровно туда, где должно было быть отражение его кровавых губ. Жаль, всего лишь отражение.

Коршун, слепо утираясь рукавом, закрыл дверцу. Ему вспомнились портреты – всегда выше плеч. Они не отражали – они воссоздавали. И Коршун со всей уверенностью вознамерился разделаться с образом не отмирающего прошлого, как сейчас со всей силы впечатался кулаком в стекло.

Он порвёт Геродота на мелкие кусочки. Или – под подошвами хрустело – разобьётся сам, пытаясь.

Развернувшись к выходу, Коршун сперва увидел открывающуюся дверь, а затем и услышал – два биения почти в унисон. Побольше и меньше.