Глава IX. Зубы

... Коршун ожил и проснулся, в агонии задёргавшись от нехватки воздуха, оглушённый собственным криком и ослеплённый витражом, пропускавшим зарево долгого заката. Ифигения с силой зажала ему рот.

– Тихо!

Она бросила взгляд на окно. Коршун, сумев разомкнуть под хваткой челюсть, оцарапал клыками кожу. Ифигения зашипела.

– Не кусайся! – прорычала она, убирая руку. Следы от зубов быстро заросли.

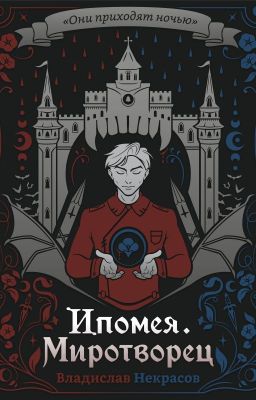

Коршун, сев на кровати, прижал сжатую ладонь к груди. Корпус зажигалки чуть погнулся, а под формой Миротворца, внутри, слева, в груди, наружу рвалась... Тишина. Коршун раскрыл рот – не в крике, а в бесшумном посмертном хрипе. Оглушительно тихом, как неестественно молчавшее сердце. Он его не слышал. Он не слышал ничего.

– Всё хорошо, – Коршуна привлёк голос Ифигении. – Всё хорошо. Ты со мной.

Он с усилием, приложив кулак с зажигалкой ко рту, подавил порыв выплюнуть остатки слюны. Всё сейчас казалось неправильным. Коршун по привычке втягивал носом воздух, но дышать ему не требовалось. Коршуну от волнения хотелось глотнуть, но нечего. Коршун в ужасе сжался всем телом, однако мурашек не появилось. Вокруг, везде, в нём была лишь пустота. Холодная, тяжёлая и беззвучная, рвущая на части и лишавшая опоры. Он откинулся на спину. Закрыл глаза и понял, что это лишнее. Ничего не изменилось. Также темно, только никого не видно.

Ифигения подсела ближе. Коршун, встрепенувшись, отодвинулся к стене. Подушка смялась, ненужная и кривая. Целая и всё равно сломанная, потому что ему нельзя использовать её по назначению. Больше нельзя. Коршун не заснёт. Коршун больше... Не умрёт.

Он потянулся к шее и нащупал лишь засохшее пятно. Захотелось соскоблить – как копоть со сковородки.

– Я сейчас. – Ифигения заметила и принесла губку. Коршун умылся, не сходя с постели. Какая теперь разница, грязно всё или нет. – Ты привыкнешь, – прошептала Ифигения совсем неуверенно, и Коршун мотнул головой.

– Я... хочу пить, – признался он, не узнав свой голос. Тот упал – буквально, куда-то вглубь горла, далеко и его каждый раз приходилось выковыривать. Цеплять зубами и класть на язык как застрявший кусочек еды. Коршун поморщился – от мысли о еде.

Есть он, однако, не хотел. Только пить.

– Подожди немного... – Ифигения второй раз покосилась на окно. Там тускнело, витраж отмирал, его цвет смывался с последними каплями дождя. С последними лучами заката.

Коршун понял, что наступила ночь, ещё до того, как за окном потух весь свет. Он внезапно приосанился, у него притупилась ноющая боль, окрепли руки, и вытянулась шея. А ещё скрипнули зубы, когда он заговорил:

– Пить.

Он почти шептал, чтоб не морщиться от собственной хрипоты. Ифигения кивнула и разгладила кровать. Она ушла через люк, оставив дверцу открытой и велев ему не подходить к окну. Коршун, едва попытавшись встать, забился на самый край кровати и не шевелился, лишь языком трогая зубы, неестественно вытянувшиеся из-за истончившихся дёсен, пока над полом не выросла беловолосая голова. В руках Ифигения несла закупоренную колбу.

«Вода...» Нет.

Коршун хотел сильнее вжаться в стену – он узнал содержимое по одному запаху! – но не выдержал и потянулся к Ифигении. Пахло просто прекрасно!

Коршун схватил колбу, открыл и завис с ней у губ.

«Ну разве не прекрасно?» – насмешливый бас в мыслях его остановил.

Нет. Он чуть отставил кровь, в лучах гирлянд приобретшую янтарный оттенок. Всё в ней – и внешний вид, притягательно яркий, и медовой запах, заставлявший вновь трепыхать обледеневшие ноздри, – казалось притягательным и потому ужасным. Снова неправильным. Кровь – это не то, чем стоит восторгаться, чего нужно... желать. Наслаждаться.

И Коршун именно что желал. С восторгом, страстью, без конца.

– Не бойся, – подбодрила его Ифигения, достав из кармана – формы Миротворца, как иронично, – ещё одну такую же, до краёв наполненную колбу. – Это животных.

Коршун искренне смутился. Ему хотелось другого, и поэтому, скривившись, он присосался к колбе. Чувства вкуса не передать словами. Один глоток – и Коршун услышал чарующий ритм. Пульсацию, ожившую в такт задвигавшемуся кадыку. Его грудь распрямилась, желудок потяжелел, горло смягчилось, вздулись дёсны и по всему телу прошла дрожь. Прошла и стихла, стоило задранной кверху колбе сбросить ему на покрасневший язык последнюю драгоценную каплю. Коршун облизал губы. Колба опустела, и сквозь неё просачивался свет гирлянд. Такой живой и движущийся, постоянно тухнувший и вспыхивавший. Бьющийся.

«Ещё...»

– За что... – вырвалось из Коршуна. Он не посмотрел на Ифигению – хватило бокового зрения. Она всего лишь отвернулась – скрыла блеснувшие от крови (или огней гирлянд, или горячих слёз) серые глаза выбившейся прядкой волос.

– Прости, – выдохнула она, утерев подрумяненные кровью животного губы. – С тобой не должно было ничего случиться... – Ифигения перевела взгляд на мрачное окно. – Ни с тобой, ни с ним.

– С ним? – нахмурился Коршун, подумав, что Ифигения имеет в виду Геродота в соседней башне. Имеет и... Жалеет? Его?

Кого такая всеобъемлющая тишина и могла устраивать, так это наверняка Геродота – запертого за ещё одним витражом и навечно прикованного к портрету. Затаившегося во тьме и окружённого тихой пылью. Если только его что-то – кто-то – не вынуждает выйти на свет. Подойти, например, к окну...

Коршун вздрогнул – по привычке – разглядев за стеклом силуэт.

– С твоим... – Ифигения недоговорила.

Окно открылось – и в него просунулась рука («Невозможно»), а следом и зелёноволосая голова («Или нет»).

– Клевер! – Коршун подскочил. Он сразу дёрнулся назад, заткнув пальцами нос. Зажигалка покатилась по полу, и он спешно её подобрал, упрятав в надёжный карман.

«Надо бы вернуть», – неуместно подумалось ему. С кем, а с Остролистом Коршун бы встретился в последнюю очередь – даже после Геродота. Однако первым, так или иначе, оказался Клевер.

– Безоружен! Безоружен! – тут же заголосил тот, сойдя с подоконника и вскинув руки. Ифигения тоже, как Коршун, попятилась.

Оружия – обычного, вроде ножа, лука (со стрелами), копья, кола – у Клевера действительно не видать, однако на шее, поверх воротника, отчётливо белели клубни чеснока. Зеленоволосый Миротворец улыбнулся.

– Что ж, Ветер был прав.

Он сделал всего шаг и остановился – к счастью. Коршуну уже было некуда отступать. Если приторный запах крови отдавал неожиданно свежестью – как от дерева, зимой и летом, – то острая прогорклая вонь от чеснока внезапно пробудила воспоминания о костре, трупах, червях, грязи, кладбище одновременно. Коршун бесполезно прикрывал нос. Казалось, гнил он сам.

– Ты в порядке? – спросил у него Клевер, и Коршун нашёл силы лишь кивнуть.

– Более-менее, – добавила за него Ифигения, и Клевер опустил руки. – Ты как здесь оказался? – Она заглянула ему за плечи.

Клевер быстро обернулся. Вновь поднял ладони. Они слабо кровоточили, и это чуть перебило зловоние чеснока.

– Цветочные лозы куда прочнее, чем выглядят, – пожал он плечами.

Коршун наконец тоже задумался о его появлении. «Он один?» – задался Коршун вопросом, вслух поинтересовавшись о другом:

– А что с Ветром? Он в порядке?

Второй вопрос Коршун задал из-за реакции Клевера. Тот в начале потупил взгляд, прикусил губу, услышал уточнение и медленно закивал.

– Ну, более-менее, – протянул он, упирая руки в бока. – Шторм прострелил ему ноги.

От известия у Коршуна подкосились колени. «Не тай», – гукнуло в голове, и он удержался. Ифигения послала ему взгляд. Действительно мутный как от слёз.

– Но он никому ничего не рассказал! – поспешно вставил Клевер, расценив молчание по-своему. – Ну, кроме меня. Он попросил узнать, как ты. Я сначала не поверил... Но Ветер свалился с кресла, готовый двинуть к Собору хоть ползком. – Клевер глянул на Коршуна исподлобья. – Ему не терпелось выяснить, что с тобой – после всего случившегося. И, каюсь, мне тоже стало любопытно, особенно в свете того, что он мне сказал.

Намеренно или нет, Клевер потеребил чеснок.

– Так что? – его брови вздёрнулись. – С тобой всё в порядке или... – Он перевёл взгляд на Ифигению. Та ещё – за спиной – держала недопитую колбу.

«Или».

Коршун открыл нос. Кровь и чеснок смешивались, и кружилась голова. Он удержался на ногах. Стиснул кулаки – до борозд на коже от мёртвых ногтей, быстро, впрочем, заживавших.

– Скажи, что я умер, – выпалил Коршун, и Клевер открыл рот. Ифигения обернулась. – Скажи, что меня больше нет... Пускай Ветер... живёт дальше.

Слова выходили с трудом – сбивали потемневшие глаза Ифигении. Она ничего не сказала – только посмотрела, чуть прищурившись, – и этого хватило, чтобы Коршун прикусил губу. На ней сохранилась чуждая выемка – от острого клыка Ифигении. Он дотронулся до неё пальцем. Холодно, как и у Ифигении. Холодно и всё же ощутимо. Коршун по-прежнему чувствовал на себе её холод. Вовсе не чуждый. Наоборот.

Он теперь с ней.

– Ладно. – Клевер кивнул. – Я... передам. Жаль, вы нормально не попрощались. – И повернулся к окну. – Буду, значит, за него. Пока, Коршун, до свидания, Ифигения. Надеюсь, не увидимся. Нам же всем лучше...

Хлопнув себя по выпуклому карману, зеленоволосый Миротворец вышел наружу. Он не закрыл окно, и Коршун тронулся за ним. За поблёскивающим в лунном свете – надо же, полнолуние, даже ещё небо безоблачное, – ещё не высохшим после дождя витражом отчётливо прорисовалась остроконечная фигура соседней башни. Коршун нахмурился, облокотившись на подоконник.

– А как ты понял, в какой мы башне? – окликнул он Клевера, топтавшего цветы. От каждого его шага, смазывавшего краску раскрытого бутона, у Коршуна кривились губы. При полной луне ипомеи были особенно красивы. Как оживший витраж.

– Так у вас свет горит, – бросил через плечо Клевер, и Коршун с облегчением присел на подоконник. Почти тут же вскочил, от тревоги выйдя под ночь.

– К тому же я сперва тёмную проверил, – добавил Клевер, опускаясь, – подумал, то место лучше подходит вампирам. – Он хмыкнул, удаляясь. Его макушка торчала над крышей, контрастируя с синими цветами и сливаясь с зелёными лианами. – Но я постучал в окно, не дождался реакции и ушёл, решив проверить вторую башню, прежде чем куда-то вламываться.

Коршун медленно обернулся – Ифигения стояла у открытого окна.

– Ты постучал? – обратился он при этом к Клеверу. Ифигения, ничего не говоря, вылезла на крышу.

Коршун повернулся, ненадолго задержавшись взглядом на тёмном конце башни. Лунный свет делал его длиннее, острее, зловеще.

– Ну да, – согласился, хрипя, Клевер. – Всего лишь постучал.

«Всего лишь». Коршун нагнулся к цветам. Клевер полз медленно. Слишком медленно. В любой момент на крыше могла появиться тень. Он не знал, чего ждать от Геродота. До этого, как помнил Коршун, Ифигения настоятельно велела ему не подходить к окну – тому самому, что выходило ровно на другую башню. Всё это было неспроста. Озираясь, Коршун заметил, что Ифигения тоже глядит по сторонам. Наконец зелёная макушка скрылась. Вряд ли видя их наверху, Клевер всё же махнул – чем-то белым, снятым с шеи чесноком, – и поспешил к домам. Коршун, инстинктивно попытавшись втянуть воздух, скрипнул зубами и издал единственный звук в ночной тишине.

Никого. Никого живого. Коршун облегчённо выпрямился. Встретился взглядом с Ифигенией. За ней разноцветно сияло окно с нарисованным цветком, и Коршун неожиданно улыбнулся. Смешно: окно было открыто, однако ни он, ни Ифигения не могли закрыть его с той стороны.

– А как мы теперь...

– Никак.

Резкий бас спустился с неба точно гром. Геродот и вправду слетел сверху – с остроконечной башни, уменьшившейся на свету луны. Он приземлился – вскружив опавшие лепестки, загородив окно, заставив Ифигению развернуться, – и медленно, почти текуче, как змея, выпрямился, убрав руки за спину. Его бородка страшно блеснула алым. Он только что поел.

– Яблоко от яблони... – пробормотал Геродот, уставившись куда-то в сторону. Ифигения, не спуская с него глаз, осторожно попятилась к Коршуну. Тот тоже зашагал назад, но замер под вспыхнувшим взором Геродота. – С людьми справляться проще, чем с вампирами.

Геродот шагнул. Ифигения успела подойти к Коршуну, закрыть собой, выставить к нему руку и сцепить с ним пальцы.

– Подожди, – попросила она, и Геродот склонил голову.

– Подождать? – Он вскинул брови, скорее обиженно, чем удивлённо. – Я ждал достаточно, Диана.

Коршун вдруг почувствовал боль – Ифигения больно сжала его руку.

– Не называй меня так, – прошипела она, на что Геродот лишь рассмеялся.

– Что? – всплеснул он руками. – Это имя навевает плохие воспоминания? Отсылает к прошлому? – Геродот сцепил длинные пальцы у подбородка. – Ты не можешь переписать историю, Ифигения. Только написать, – улыбнулся он. – Записать и не забывать... Как мёртвых. – Геродот глазами впился в Ифигению. Она напряглась.

– Твой брат давно погиб, Артемида, и ты прекрасно помнишь, от чьих рук. – Геродот поднял один палец. – Прошу заметить, не от зубов.

И два клыка, прорезавшие эспаньолку, сверкнули красным и погасли как гирлянды, сиявшие за витражом. Геродот приблизился ещё. Коршун обхватил кисть Ифигении – не разжать силой их руки, а чтобы просто успокоить, показать, что он рядом, удержать. Ногти Ифигении перестали драть его кожу. Но не слух – голос Геродота:

– И ты прекрасно помнишь, Артемида-Диана, двуличная ты... создание, как именно погиб Платон!

В небе, разбив луну на отражения, пронёсся всполох. В ночи, предвосхищая возвращавшийся дождь, прозвучал гром. Геродот дождался, пока всё стихнет. Он оправился, понизил голос, пригладил бородку. Показательно кашлянул в кулак.

– Я ждал достаточно, – повторил Геродот обманчиво умиротворённо.

Ифигения покачала головой, выбив ещё несколько прядок белых, светившихся в темноте волос.

– Он ни в чём не виноват, – сказала она.

Геродот презрительно фыркнул. Он с силой потёр бородку, выковыривая из волос запёкшиеся кровавые катышки. Коршун хотел бы поморщиться, да невольно облизнул губы. Судя по запаху – и виду – кровь была не животных.

– Ягнёнок, угодивший в яму с волком, виноват уже в том, что его сосед проголодался.

В свете новой молнии рот Геродота исказился оскалом – всё лицо закрыла ухмылка.

– Он не убивал Платона! – прикрикнула Ифигения, когда Геродот снова сократил расстояние.

К удивлению Коршуна, вампир с ней согласился:

– Не убивал. – Он глянул верх – мимо Коршуна и Ифигении, в сторону своей башни. Не своего портрета. – У него, – синеватый взгляд, мертвенно-бледный, пугающе туманный, заволоченный пеленой растаявших слёз, медленно скосился к Коршуну, – у этой маленькой юной птички не хватило бы сил.

И Геродот шагнул – всего лишь шагнул, так всё казалось, но на самом деле Геродот за один скачок белёсого раската навис над Ифигений, взмахнул под взрыв грома длинной, а главное, сильной рукой и сгрёб её за волосы, оторвав от крыши. От неожиданности Коршун упал. Ноги Ифигении задрыгались на уровне его расширившихся глаз.

– Ну, как твоя травоядная диета, Ифигения? – спросил Геродот, чуть наклонив её к себе, и отшвырнул, отправив Ифигению в полёт с крыши точно (опять) тряпичную куклу. Она не вскрикнула – вскочивший, едва заглянувший за край Коршун расслышал лишь глухой стук об асфальт.

– Не переживай, – пробасил, отряхиваясь, Геродот. – С ней бывало и поху...

Коршун вцепился в чёрную, как ночь, бородку. Он успел вырвать клок влажных волос, как Геродот стянул ему горло ручным воротником. Он поднял его в воздух. Коршун обеими ладонями запрыгал над прочной хваткой Геродота. Он держал его всего одной рукой, другой потирая эспаньолку.

– Ну, может, теперь не такая уж маленькая.

Геродот махом перекинул Коршуна через себя. Тот врезался в витраж, разбил стекло и влетел бы внутрь, если бы не барьер. Коршун заорал – спину нещадно обожгло – и медленно съехал на подоконник, а затем на крышу с влажными лепестками.

Рядом – под звук стукнувшихся об осколки капель – зазвенел насмешливый бас:

– Законы гостеприимства.

Коршун корчился, пытаясь достать до спины. Казалось, форму прожгло – на ней нет живого места, – однако нащупав под собой ту же ткань, что и раньше, Коршун лишь намочил ладони. Дождь быстро усилился.

– Я думал, – говорил Геродот, рассматривая треснувший, потёкший витраж, – если построить новый город, почти с нуля, они не будут действовать. Ну, или на худой конец, – он наигранно вздохнул, – со временем я бы смог заходить в уже посещённые места, ан нет. – Геродот присел на корточки. – Эти законы, как и сами люди, сама жизнь куда древнее любой веры.

Он вновь схватил Коршуна за шею. Опять одной рукой, опять приподняв над крышей. Коршун, уже привычный к таким ситуациям и впервые не нуждавшийся в дыхании, потянулся к карману, не мешая Геродоту перекрывать шум дождя:

– Платон был прав – что бы мы ни делали, всегда будет сохраняться черта, которую не...

Коршун, вскрикнув, вонзил в него кол Остролиста. Вернее, он попытался. Острый кончик, скрывшийся за паром от опалённой серебром ладони самого Коршуна, вошёл куда надо, слева для цели, от него пошатнулся Геродот, да и всё. Кол не вошёл до упора. Почти как с той женщиной... Только хуже. Геродот стиснул зубы.

– Яблоко от яблони, – произнёс он уже во второй раз и схватился за серебро. Его руку тоже обожгло. Однако пара, как у Коршуна, не было. У него только открылись язвы. Геродот отбросил кол как обычную противную занозу.

– Он тоже, не жалея собственных рук, – тёмно-синий взгляд с неожиданным дымчатым сочувствием выхватил оплавленную ладонь Коршуна, – пытался убить меня колом, как какое-то отощавшее животное!

Коршун, которого безжалостно встряхнули, попытался разжать холодные сильные пальцы. У него вышло с указательным – силы Геродота от одной сжатой ладони переходили к раненой другой.

– О ком вы все... – Коршун, выворачиваясь как червь, носками дотянулся до опоры, – говорите?

Геродот помассировал зажившую ладонь.

– Как о ком, глупый птенчик? О твоём отце.

Коршун прекратил вырываться до того, как Геродот повторно напряг пальцы и свернул ему шею. Сдвинул его горло, как переставил книгу на полке, и удержал в руке, как марионетку, у которой обрезали все нити, державшие её на весу. Руки Коршуна растянулись вдоль туловища верёвками, по которым, не задерживаясь, вниз взбирались капли дождя. Попали они и в глаза – Коршун ими двигал и наблюдал за Геродотом через мутный, расслоившийся кисель. Тёмно-синий взор двоился, белые зубы ослепляли.

– Он тоже, как ты, – Геродот ухмылялся, рассматривая мёртвое – не убитое – лицо Коршуна, – перепутал снег с пеплом.

Наверху сверкнула молния. Коршун закатил глаза. Луна скрылась за тучами. После всполоха раздался гром и больше ничего. Совсем темно. Коршун видел лишь Геродота. Лишь цветы под ним. Красные и синие. Как кровь вокруг рта и как глаза, промокшие от дождя.

– Умерев и оставшись жить, Снег возомнил себя равным нам.

Коршуна опустили. Геродот, убрав руку, обошёл не движимое, но всё видящее тело. Пальцы безболезненно – но не бесшумно, хлюпая и хрустя, – поддели Коршуна за губу. Геродот, просунув ладонь ему в рот и не поморщившись, обхватил его голову, смяв ноздри, и потащил.

– Видишь ли, Коршун, Миротворцы, по идее, защищают город от вампиров.

Коршун видел запястье Геродота и тёмное, непроглядное ночное небо. Капли заливали лицо и, если бы это было только возможно, Коршун предпочёл бы утонуть. Вместо этого он продолжал слушать Геродота. Его голос звенел в ушах как затянувшийся гром.

– То есть Миротворцев бы не было, не будь вампиров. Поэтому твой папа, юный Коршун, решил избавиться сразу от всех – и от вампиров, нас, и от вас, Миротворцев. Нет первых – не нужны и вторые. Именно Снег, дважды женатый, дважды сытый, – он произнёс это с усмешкой, иронией, достойной вампира в форме Миротворца, – застал меня врасплох, признаю. Если бы не Платон, возможно, Коршун, мы бы с тобой сейчас не общались. К твоему удовольствию.

Геродот остановился, дойдя до своей башни. Он нашёл какую-то выдвижную кнопку под подоконником и, вдавив, присел, не выпуская Коршуна. Тот смог разглядеть глаза и поредевшую эспаньолку, залитую дождём как слезами. Коршун тоже был весь мокрый. Его щёки пылали – процесс восстановления отбирал много силы, – и на слёзы, пусть замороженные, её не хватало. Впрочем, их легко заменяли бороздившие кожу дождевые капли – куда даже более обильные.

– Я убил Снега, Коршун, – просто заявил Геродот, чего-то дожидаясь. – Очень быстро, одним ударом, и лишь потом осознал, какой удар он нанёс мне...

Тёмно-синие глаза оглянулись на мрачный витраж. Геродот смотрел туда, пока там внезапно не загорелся свет, оголивший застывший во времени портрет. Вампир спешно отвернулся.

– Снег хотел одной атакой истребить нас всех, освободить, как он говорил, город от его настоящих правителей, дать ему зацвести без вампирского гнёта... – Геродот срипуче засмеялся и стих. За окном послышались шаги. – Даже если ему самому при этом было суждено погибнуть. Он был готов закончить всё и сразу, а я, – Геродот склонился над Коршуном, когда окно с внутренней стороны закрыла тень, – ни разу не такой, я никогда никуда не спешу.

Витраж отодвинули. В проёме показалась Мадам-мэр. Её лицо – хмурое, впалое, расчерченное морщинами точно царапинами, но не испуганное, твёрдое, несмотря на возрастные трещины, – прикрывало дуло револьвера. Она направляла его вверх. Геродот не повёл и бровью в её сторону.

– Но даже я ждал достаточно, – напомнил вампир, меняя на Коршуне хват. Он поднял его на плечо, скрыв окружение своей спиной. – Так что теперь ждать будешь ты, юный Коршун. Ведь быстро ты не умрёшь.

– Заходите, – пригласила Гортензия, и Коршуна унесли дальше. Не наверх. Выше уже некуда.

Вниз. Глубоко под землю.Под Собор. Туда, куда складывали всех живых мертвецов. Где их держали,пока не выпускали далеко-далеко за городом.