Глава 7

Ужин, наконец, подошел к концу. Прощание было кратким и немного неловким. Объятия Гарри были крепкими, но быстрыми, взгляд Драко — оценивающим, но без привычной насмешки. Полумна что-то прошептала о положительных вибрациях, а Невилл просто тепло улыбнулся.

Беллатрикс не участвовала в этом ритуале. Она стояла чуть в стороне, ее темная фигура была неподвижным пятном в суете уходящих гостей. Когда Гермиона обернулась, та молча протянула ей руку. Ни слова, ни объяснений. Просто жест, твердый и безоговорочный.

Гермиона, уставшая до глубины души, машинально вложила свою ладонь в ее прохладные пальцы.

Мир сжался и рванул.

Они материализовались в прихожей их тихого, темного дома. Давление трансгрессии отпустило, и Гермиона на мгновение закачалась, все еще чувствуя на себе отголоски вечера — смех, музыку, прикосновение Рона, его слова, слова Гарри.

Она обернулась, чтобы что-то сказать. Извиниться или поблагодарить, она сама не знала.

Но Беллатрикс уже не было.

Она просто исчезла. Растворилась в тишине огромного дома, как призрак. Не было звука шагов по лестнице, не щелчка двери. Только густая, звенящая пустота.

Гермиона осталась стоять одна в темноте, все еще ощущая на плечах чужой пиджак и на ладони мимолетное прикосновение тех самых пальцев, что только что держали ее так крепко. И это внезапное, абсолютное одиночество после всего пережитого показалось самым громким и самым невыносимым итогом этого вечера.

Гермиона стояла в темноте прихожей, и чувство вины накатывало волнами, тяжелыми и удушающими. Оно сжимало горло, заставляло сердце биться чаще. Она сбросила с себя пиджак Беллатрикс — тот самый, что согревал ее на балконе, и он упал на пол бесформенной темной массой, словно олицетворяя все, что она натворила.

Она пошла наверх, в свою комнату, машинально снимая с себя алое платье. Шелк, который еще недавно казался ей доспехами, теперь висел на ней как яркий, насмешливый символ ее собственной глупости и неблагодарности. Она натянула старую, мягкую футболку и пижамные штаны, но комфорт от привычной ткани не пришел.

Мысли крутились по одному и тому же кругу. За что? За что она так с ней? Беллатрикс не сделала ей ничего плохого. Ни разу. Даже сегодня, даже после ее истерики на балконе, она пришла на помощь. Спасла ее. От той самой аллергии, в которую Гермиона отказалась верить. А она вела себя как испуганный, злой ребенок, который бьет того, кто пытается его утешить.

Это осознание было горьким и жгучим. Она чувствовала себя последней дрянью.

Решение пришло внезапно и ясно. Она не могла это так оставить. Не сейчас. Она должна найти ее. Извиниться или объясниться. Она не знала. Но она должна была что-то сказать.

Она вышла из комнаты и начала обыскивать дом. Его тишина теперь казалась ей враждебной, осуждающей. Она проверила кабинет — пусто. Гостиную — только потухший камин. Библиотеку — темно и безлюдно. Она даже заглянула в их общую спальню — кровать была нетронута, идеально заправлена, и от этого стало еще больнее.

Она спустилась вниз, заглянула на кухню. Нигде. Беллатрикс будто испарилась, растворилась в самом воздухе этого дома, который вдруг показался таким огромным и пустынным.

Гермиона остановилась посреди гостиной, беспомощно оглядываясь. Ее руки бессильно повисли вдоль тела. Она не нашла ее. Она осталась одна со своим стыдом, своей виной и гулом тишины, который, казалось, шептал ей одно: «Ты упустила свой шанс».

Мысль ударила ее, как вспышка. Оранжерея. Место, где пахло влажной землей и тишиной.

Гермиона почти побежала по темным коридорам, ее босые ноги бесшумно шлепали по холодному паркету. Она отодвинула тяжелую стеклянную дверь, и ее обдало волной теплого, влажного воздуха, густо наполненного ароматом цветущих орхидей, жасмина и чего-то еще, терпкого и землистого.

Сад был погружен в полумрак, подсвеченный лишь лунным светом, пробивавшимся сквозь стеклянный купол, и мягким, призрачным свечением магических светильников, спрятанных среди листвы.

И там, в самом центре, у клумбы с темно-бордовыми розами, чьи бархатные лепестки казались почти черными в ночи, стояла она.

Беллатрикс. Неподвижная, как изваяние. Ее спина была прямой, плечи отведенными назад, но в этой идеальной позе читалась такая бесконечная, всепоглощающая усталость, что у Гермионы сжалось сердце. Она не трогала цветы, не срывала их в порыве ярости или отчаяния. Она просто смотрела на них. Ее темный силуэт будто растворялся в сумраке, становясь его частью.

Она услышала ее шаги, но не обернулась. Не подала виду, что заметила ее присутствие. Она просто продолжала смотреть на розы, будто ища в их темной глубине ответы на вопросы, которые нельзя было задать вслух.

Гермиона замерла на пороге, внезапно осознав всю глубину своего вторжения в это частное, безмолвное горе. Но отступать было уже поздно.

Гермиона сделала неуверенный шаг вперед, затем еще один. Плитка под босыми ногами была холодной. Воздух в оранжерее был густым и тяжелым, как и молчание между ними.

— Беллатрикс, я... — ее голос прозвучал хрипло, сорвавшимся шепотом.

— Чего ты хочешь, Гермиона? — Беллатрикс не обернулась. Ее вопрос прозвучал не грубо, а устало. До ужаса устало. Как будто она уже не ждала ничего хорошего.

Этот простой, прямой вопрос сбил Гермиону с толку. Что она хотела? Извинений? Прощения? Чтобы все стало как раньше, о чем она даже не помнила?

Вместо внятного ответа из нее хлынул поток сдавленных, бессвязных слов, вырвавшихся из самого темного угла ее смятения.

— Мне плохо. Понимаешь? Мне так плохо. Я не... я не такая. Я натуралка. Я должна быть с мужчиной, строить обычную жизнь, а я здесь... я в клетке. Я хочу свободы, а не... не этого всего!

Она выпалила это на одном дыхании, задыхаясь, и сама ужаснулась тому, что говорит. Это был не просто бред. Это был крик ее самого старого, самого глубокого страха, который она всегда носила в себе и который теперь, под грузом амнезии и давления, вырвался наружу в самом уродливом виде.

Беллатрикс медленно обернулась. На ее лице не было гнева. Была лишь бесконечная печаль и усталое понимание.

— Свободы от чего, Гермиона? — спросила она тихо. — От меня? Или от самой себя?

Она сделала шаг к ней, и Гермиона инстинктивно отпрянула.

— Ты думаешь, я не знала, что ты чувствуешь себя в ловушке? — продолжила Беллатрикс, ее голос был ровным, но в нем слышалась горечь. — Ты думаешь, я не вижу, как ты бьешься о стены той клетки, которую построила себе сама в своей голове? Я не тюремщик. Я просто... — она запнулась, и впервые ее голос дрогнул, — та, кто ждал тебя по другую сторону. Пока ты сама не захочешь выйти.

Беллатрикс замерла на месте, ее спина оставалась прямой, но казалось, будто все ее тело содрогнулось от невидимого удара. Можно было почти физически ощутить, как что-то внутри нее хрупкое и едва начавшее заживать — разлетелось на тысячи осколков.

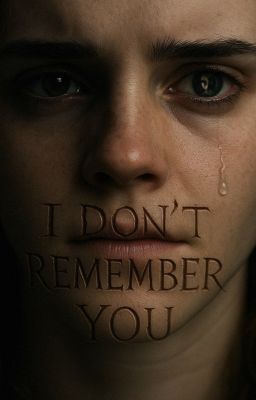

Она медленно обернулась. На ее лице не было ни злобы, ни слез. Лишь абсолютная, леденящая пустота. Глаза, обычно такие живые — то гневные, то нежные, стали пустыми.

— Если тебе нужна свобода, — произнесла она, и ее голос звучал странно глухо, без единой эмоции, словно она читала заклинание, — ты ее получишь.

Женщина развернулась и пошла к выходу. Ее шаги были мерными, неспешными, но каждый отдавался в тишине оранжереи как похоронный звон.

Отчаяние, дикое и слепое, захлестнуло Гермиону. Она не хотела этого. Она не знала, чего хотела, но только не этого ледяного молчания, не этой пустоты.

— Ну и катись! — выкрикнула она ей вслед, ее голос сорвался на истеричный визг, полный ненависти к самой себе и ужаса перед тем, что она натворила. — Ты мне вообще не нужна!

Это была ложь. Самая ужасная ложь, которую она когда-либо произносила. Но остановиться она уже не могла.

Беллатрикс даже не замедлила шаг. Не вздрогнула. Она просто вышла. Стеклянная дверь мягко закрылась за ней, оставив после себя лишь легкое покачивание.

Гермиона осталась одна. Слова эхом бились о стеклянные стены, возвращаясь к ней уже ее же голосом, полным ненависти и глупости. «Ты мне вообще не нужна!»

Воздух, еще недавно наполненный ароматом цветов, стал пахнуть пеплом и одиночеством. Она медленно опустилась на колени на холодную плитку, обхватив себя руками, но никакое объятие не могло сжать ее так сильно, как тиски ее собственных, ужасных слов. Свобода, которую она так яростно требовала, обрушилась на нее всей своей сокрушительной, безмолвной тяжестью. И она поняла, что это самая страшная тюрьма — быть наедине с собой, разбившей сердце тому, кто любил ее вопреки всему.

Гермиона осталась сидеть на холодном полу оранжереи, и ярость накатила на нее новой, еще более свирепой волной. Но на этот раз — направленная внутрь.

— Ах ты, сука, — прошипела она сама себе, впиваясь пальцами в собственные плечи так, что было больно. — Ебучая...

Она была чертовски зла. Не на Беллатрикс. На себя. И на всю эту блядскую ситуацию, в которой ее мозг превратился в сито, а язык в предательское оружие.

— Зачем? — ее голос был хриплым, сдавленным рыком. — Зачем я сказала эту ебучую чушь?

Она сжала кулаки, чувствуя, как дрожь бессильной злости бежит по всему телу.

— Какая, на хуй, свобода? — выкрикнула она в тишину, и эхо вернуло ей ее же истерику. — Какой бред!

Она ударила кулаком по собственной ноге, не чувствуя боли. Она не знала, чего хотела. Ни секунды. Но она точно, абсолютно точно не хотела этого. Не хотела ранить ее. Не хотела, чтобы она ушла с этим пустым, мертвым взглядом.

С Беллатрикс, она не чувствовала себя в клетке. Наоборот. В ее присутствии странным образом стихала та паника, что грызла ее изнутри. Да, было страшно. Да, было непонятно. Но не тесно. Не как в тюрьме.

— Какого черта? — простонала она, хватая ртом воздух. — Какого, блять, черта я это ляпнула?

И единственный ответ, который пришел ей в голову, был простым и горьким: потому что она испугалась. Испугалась силы своих собственных чувств к этой женщине, которые прорывались сквозь амнезию. Испугалась этой связи, которую не могла объяснить. И вместо того, чтобы разобраться, она набросилась. Как загнанное животное.

— Дура, — выдохнула она, и это слово прозвучало как приговор. — Полная дура.

Она сидела на полу среди ночи, в окружении прекрасных, безмолвных цветов, и ненавидела себя так, как никогда прежде. Свобода, которую она так яростно требовала, обернулась ледяным одиночеством. И она понимала, что сама загнала себя в самую прочную клетку — клетку из собственного страха и глупости.

Гермиона ворвалась в дом, ее босые ступни гулко отбивали по паркету. Воздух внутри казался спертым, давящим, как в склепе после влажной свежести оранжереи. Она прошмыгнула на кухню, где царил идеальный, стерильный порядок, и начала яростно рыться в ящиках. Стекло звенело, металлическая посуда гремела — она искала хоть каплю чего-то крепкого, что могло бы сжечь изнутри этот ком стыда и ярости.

Раздался тихий, почти неслышный хлопок. Воздух дрогнул, и перед ней возник Пипси. Его большие глаза были полны тревоги.

— Чем я могу помочь хозяйке? — проскрипел он, нервно теребя краешек своей наволочки.

Гермиона резко выпрямилась, ее взгляд был диким, невидящим.

— Виски, — выдохнула она, ее голос звучал хрипло и отрывисто. — Мне нужна бутылка виски. Самого крепкого, какой есть.

Пипси заморгал, но кивнул с готовностью.

— Сейчас, хозяйка!

— И... подожди, — она провела рукой по лицу, пытаясь взять себя в руки. — Пойди, пожалуйста, потом в мою комнату. Убери... все это. — Она махнула рукой в сторону беспорядка, который сама же и устроила.

Лицо домовика озарилось пониманием и глубокой. Он видел таких господ. Разбитых, пытающихся затопить боль в чем-то крепком.

— Будет сделано, хозяйка, — прошептал он почти беззвучно и исчез с тихим хлопком.

Секунду спустя на идеально чистую столешницу с легким стуком материализовалась низкая, тяжелая стеклянная бутылка темно-янтарной жидкости. Рядом — один-единственный бокал из толстого стекла.

Гермиона схватила бутылку, не глядя на этикетку, и почти побежала к себе, зажав ее в руках, как трофей, как единственное спасение от самой себя.

Виски жгло горло, но не могло прожечь дыру в том комке отчаяния и стыда, что засел где-то под грудью. Гермиона ходила по комнате взад-вперед, ее шаги были неровными, спутанными. Пол уплывал из-под ног, но хаос в голове был куда страшнее.

— Что же я натворила? — она бормотала сама себе, сжимая пустой бокал так, что стекло могло треснуть. — Что?

Обрывки вечера всплывали обжигающими кадрами: ее истерика на балконе, рыба на вилке Рона, пустой, мертвый взгляд Беллатрикс в оранжерее. И ее собственные, ужасные, чудовищные слова. «Ты мне вообще не нужна!»

Она сделала глоток из горлышка бутылки, давясь и кашляя. Алкоголь ударил в голову, но не принес забвения, лишь обострил все до болезненной четкости.

И главный вопрос, который гвоздем сидел в мозгу: какая она, Беллатрикс? Даст ли она ей еще шанс? Или она такая, какой ее всегда рисовали пропагандисты — жесткая, бескомпромиссная и мстительная. Та, что стирает с лица земли тех, кто предает ее.

Гермиона не знала. Она не знала, с кем имеет дело. Она жила с этой женщиной пять лет, а теперь была словно слепой щенок, тыкающийся мордой в ноги незнакомого гиганта.

И самое дурацкое, самое необъяснимое — она переживала. До тошноты, до дрожи в коленях. Почему? Ведь она сама ее отталкивала все это время. Сама цеплялась за свое прошлое «натуралки», сама кричала о свободе, которую теперь, пьяная и одинокая, ощущала как самое страшное наказание.

Она поймала свое отражение в темном окне — заплаканное, распухшее, жалкое.

— Дура, — прохрипела она своему отражению. — Глупая, испуганная дура.

И поняла, что боится не ее гнева. Она боится ее равнодушия. Боится, что та дверь, которую она захлопнула своим идиотизмом, больше никогда не откроется. Что она потеряла самого близкого ей человека. И с этим страхом не справиться никаким виски.

Но все же виски делало свое дело. Мир плыл, пол уходил из-под ног, но внутреннее смятение гнало Гермиону вперед. Она, шатаясь вывалилась из своей комнаты и, сама не зная зачем, направилась в их спальню. Ту самую, откуда она когда-то сбежала.

Дверь поддалась легко. Воздух внутри был прохладным и пахнул ей — ее парфюмом, ее кожей. Гермиона прислонилась к косяку, пытаясь сфокусировать зрение. Комната была такой же, как в первый раз — огромная кровать, темные тона, но теперь в ней чувствовалось нечто большее. Присутствие. История.

Ее взгляд упал на небольшой мраморный столик у окна. Раньше она его не замечала. На нем стояли фоторамки. Не магические портреты, а обычные, застывшие мгновения. Любопытство, острое и пьяное, подстегнуло ее подойти ближе.

Она взяла первую рамку в дрожащие руки. На фотографии была она. Но не та, что смотрела на нее из зеркала сейчас. Эта Гермиона сидела на подоконнике этой же комнаты, залитая солнечным светом, и целовала в щеку Беллатрикс. Нежно, смеясь, ее глаза были прищурены от счастья, а на губах играла такая беззаботная, сияющая улыбка, какой Гермиона не видела у себя никогда.

Она ахнула, отпустив рамку, как раскаленный уголь. Ее пальцы потянулись к другой. На этой они обе стояли на каком-то ветреном утесе. Беллатрикс, строгая и укутанная в плащ, а она прижавшись к ней сбоку, обняв ее за талию. И она светилась. От счастья. От полного, абсолютного, безоговорочного счастья, которое читалось в каждом уголке ее лица, в каждом мускуле расслабленного тела. Она смотрела не в кадр, а на Беллатрикс, и во взгляде этом была такая нежность и обожание, что у нынешней Гермионы перехватило дыхание.

— Не может быть, — прошептала она охрипшим голосом, отступая от столика. — Это не я.

Но это была она. Та самая женщина, что кричала о свободе и называла это тюрьмой. Та, что отталкивала свою жену. Она смотрела на доказательства своей собственной, украденной у нее же памяти счастья и не могла поверить.

Она и правда была счастлива. Безумно, безрассудно, сияюще счастлива. С ней.

И это осознание обрушилось на нее с такой силой, что ноги окончательно подкосились. Она рухнула на край кровати, уставившись на эти застывшие улыбки, и тихий, надрывный стон вырвался из ее груди. Это был стон не только от боли и стыда, но и от страшной, невыносимой потери. Потери самой себя.

Виски притупил острые углы, но не смог заглушить жгучую потребность знать. Знать их. Гермиона, все еще шатаясь, опустилась перед туалетным столиком и потянула за ручку ящика. Он поддался с тихим скрипом.

Внутри, аккуратно сложенные стопкой, лежали бумаги. Мягкие, местами помятые листы пергамента, исписанные разными почерками. Ее сердце учащенно забилось. Она взяла верхний.

Почерк был размашистым, уверенным, с резкими углами — почерк Беллатрикс.

«Миона, не забудь выпить то стимулирующее зелье перед совещанием. И не спорь с Кроушем, это бесполезно. Я заеду за тобой в семь. Твоя Б.»

Коротко. По-деловому. Но в этой сухости сквозилась та самая, уже знакомая Гермионе забота. Та, что проявлялась в чашке чая и знании об аллергии.

Следующая записка была в другом углу. Мелкий, убористый, знакомый почерк. Ее почерк.

«Белла, прости за вчерашнее. Я была уставшей и резкой. Спасибо, что всегда терпишь мои глупые споры. Люблю тебя. Твоя М.»

Слово «люблю» было выведено с особой тщательностью, будто ее рука дрожала, когда она его писала.

Гермиона лихорадочно перебирала записки. Одни были бытовыми: «Забрала твою мантию из чистки». Другие — нежными: «Скучаю по тебе. Возвращайся скорее». Третьи — страстными: «Жду не дождусь, когда ты придешь сегодня вечером...»

Каждая строчка была свидетельством. Свидетельством жизни. Их жизни. Полной не только страсти, но и быта, ссор, примирений, поддержки, той самой простой, человеческой близости, которой ей так не хватало сейчас.

И тогда до нее дошло. Полностью, оглушительно. Это не было игрой. Не было чарами или наваждением. Это была самая настоящая, глубокая, сложная любовь. Та, что строится из мелочей. Из записок на столике. Из знания привычек друг друга. Из умения просить прощения и прощать.

Горькие, жгучие слезы хлынули по ее щекам, не сдерживаемые более ни алкоголем, ни гордыней. Они текли ручьями, капая на их клятвы, написанные на бумаге.

— Что я наделала? — выдохнула она в тишину комнаты, и ее голос был поломанным шепотом полнейшего отчаяния. — Что я, блять, наделала?

Она не просто оскорбила женщину. Она растоптала все. Эту хрупкую, сложную, прекрасную вселенную, которую они построили вместе. И теперь, сидя среди ее обломков, она понимала, что та «свобода», о которой она так кричала, была самой страшной тюрьмой — тюрьмой без этих записок, без этого взгляда, без этого «люблю» на губах.

Гермиона сидела на холодном полу у раскрытого ящика, и тихие, бесшумные слезы катились по ее лицу, оставляя соленые дорожки на коже. Она не рыдала. Это были слезы полного, беззвучного опустошения, проистекающие из самой глубины души.

Она смотрела на разбросанные вокруг себя свидетельства их любви, эти глупые, бытовые, бесценные записки и каждое слово жгло ее изнутри сильнее любого виски.

Она обидела человека. Не абстрактную «жену», не символ своего несчастья. А человека. Того, кто знал, какое зелье она пьет перед сложными совещаниями. Кто забирал ее мантию из чистки. Кто терпел ее споры и оставлял ей нежные записки в ответ. Того, кто спас ее сегодня, хотя она заслуживала, чтобы ее оставили задыхаться на полу ресторана.

И самое ужасное было в том, что одна часть ее — та самая, что жила в этих записках, что сияла на тех фотографиях — безусловно тянулась к Беллатрикс. Может, даже любила. Все еще или уже, снова. Это чувство было теплым, щемящим, знакомым, как забытая мелодия. Оно жило где-то под грудью, рядом с тем холодным камнем стыда.

Но другая часть — та, что помнила только войну, боль и страх — кричала в ужасе. Кричала от шока, от непонимания, как такое вообще возможно. Как она, Гермиона Грейнджер, могла полюбить ее? Это было столкновение двух реальностей, двух личностей внутри одной оболочки, и это раздирало ее на части. Как её друзья вообще могли сидеть рядом с ней?

Она сидела, разрываясь между этим тихим, непреодолимым влечением и громким, паническим отторжением, и понимала, что не права ни одна из этих частей. И права одновременно. И от этой невозможности примириться с самой собой хотелось выть.

Виски делало свое дело. Мерзкое, теплое онемение наконец начало подбираться к краям сознания, затуманивая остроту боли и стыда. Гермиона допила остатки из горлышка, позволив пустой бутылке скатиться на ковер с глухим стуком.

Она не пошла обратно в свою комнату. Не смогла. Ее потянуло к центру комнаты — к той самой огромной кровати. Она повалилась на нее, уткнувшись лицом в подушку.

И её окутал её аромат. Не просто парфюма. А чего-то более глубокого. Дорогого мыла, свежего белья, тонких ноток кожи и чего-то неуловимого, что было сущностью самой Беллатрикс. Таким знакомым и таким домашним. Он жил в ткани, в подушках, в самом воздухе.

Этот запах был противоядием и ядом одновременно. Он успокаивал ту часть ее, что тосковала и тянулась к ней. И в то же время ранил другую — ту, что кричала от ужаса, напоминая о глубине той связи, что она сама же и разорвала.

Она хотела бороться. Хотела встать и уйти. Но виски и усталость взяли свое. Ее дыхание стало глубже, ровнее. Сознание поплыло, унося в темноту не воспоминания, а ощущения. Ощущение безопасности. Принадлежности. Того, что здесь ее место.

И прежде, чем она успела осознать это, сон накрыл ее с головой. Она уснула. В их кровати. В ее запахе. С лицом, мокрым от слез, и с сердцем, разорванным на две части, которые отчаянно пытались срастись обратно во тьме.