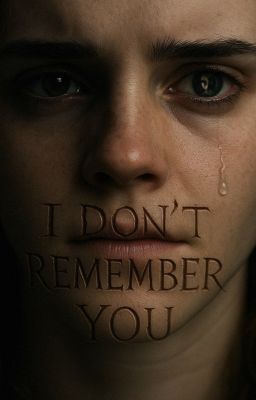

Глава 2

Сознание возвращалось медленно, нехотя, словно продираясь сквозь слои ваты и свинца. Первым пришло обоняние — все тот же едкий запах антисептика и сладковатый лекарственных зелий. Потом слух — звуки больницы, и тихое тиканье часов.

Гермиона не открывала глаза сразу. Она лежала с закрытыми веками, цепляясь за последние обрывки безмятежности, за иллюзию, что, когда она посмотрит вокруг, все окажется иным. Ей снился Хогвартс. Снился Рон, смешной и неуклюжий, снился Гарри с его добрым взглядом. Снилась она сама — юная, с горящими от любопытства глазами, с уверенностью, что все в мире можно исправить с помощью книг и логики.

Но сон таял, как дым, уступая место тяжелой, неумолимой реальности. И вместе с ним таяла надежда.

Она медленно открыла глаза.

Потолок с лепниной, белые стены. Хромированные поручни кровати.

Все та же палата.

Тихий стон вырвался из ее груди. Не сон. Это был не сон. Холодная, беспощадная ясность накатила на нее, сдавливая горло тугим узлом. Голова была тяжелой от вчерашнего зелья, но сознание — пугающе четким.

Она медленно подняла левую руку. Луч утреннего солнца, пробивавшийся сквозь жалюзи, упал на тонкий золотой ободок на ее безымянном пальце. Он блестел насмешливо, холодно, как доказательство самого чудовищного кошмара.

Грусть. Глубокая, всепоглощающая, тяжелая, как свинец заполнила ее всю, вытесняя даже панику и страх. Это была грусть по самой себе. По той Гермионе Грейнджер, которая, казалось, навсегда осталась в прошлом. Грусть по друзьям, по прошлой жизни, по уверенности в завтрашнем дне. Грусть от осознания, что пять лет ее жизни стерты, украдены, и на их месте — чужая, пугающая реальность, в которой она была жената за своим злейшим враге. Как так вышло?

Она повернула голову. Кресло в углу было пустым. Никого. Лишь складки на ткани подушки хранили отпечаток чьей-то головы.

Одиночество охватило ее с новой силой. Она была одна в этой стерильной, чужой комнате, одна со своей украденной памятью и этим проклятым кольцом на пальце. И от этого осознания стало так горько и так безнадежно, что слезы сами по себе, тихие и горячие, покатились по ее щекам, впитываясь в ткань подушки. Она даже не пыталась их смахнуть.

Тихий, вежливый стук в дверь прозвучал как гром среди ясного неба, заставив Гермиону вздрогнуть и смахнуть с щек предательские слезы. Она быстро провела руками по лицу, стараясь стереть следы слабости, и сделала глубокий вдох, пытаясь вернуть себе хоть тень самообладания.

Дверь открылась, и в проеме появилась знакомая фигура доктора Элрика. Его лицо, испещренное морщинами опыта и бессонных ночей, сохраняло спокойное, профессиональное выражение.

— Доброе утро, миссис Блэк, — произнес он, и его голос, ровный и негромкий, казалось, был специально создан для больничных коридоров. — Надеюсь, вы смогли отдохнуть.

Гермиона не ответила на приветствие. Она лишь молча смотрела на него, ища в его глазах подвох или ложь — что угодно, что могло бы объяснить этот бред. Но видела лишь усталую учтивость.

Он подошел ближе, остановившись на почтительном расстоянии от кровати.

— Как вы себя чувствуете сегодня? Головная боль сохраняется? Тошнота, головокружение? — он внимательно наблюдал за ее реакцией, его взгляд был острым и аналитическим.

Гермиона медленно покачала головой. Голова была тяжелой, мысли — мутными, но острой боли уже не было. Только тупая, давящая тяжесть реальности.

— Я... в порядке, — выдавила она, и ее собственный голос показался ей хриплым и чужим.

— Это хорошо, — кивнул Элрик, делая пометку в парящем рядом пергаменте. — Физически вы стабильны. Магическое поле также не вызывает опасений. Это отличная новость. Однако... — он сделал небольшую паузу, выбирая слова. — Основная работа нам предстоит в иной плоскости. Для того чтобы понять точный характер и масштаб повреждений, нанесенных вашей памяти, и разработать оптимальную стратегию восстановления, нам необходимо провести серию глубоких диагностических процедур.

Он посмотрел на нее прямо, его выражение лица стало серьезнее.

— Сегодня нам предстоит провести некие исследования. Они включают в себя сканирование ментальных слоев, анализ магических резонансов и, возможно, погружение в базовые воспоминания, чтобы установить хронологическую точку отсчета — то последнее событие, которое ваш разум признает подлинным.

Гермиона слушала, и холодная дрожь пробежала по ее спине. Звучало это одновременно и пугающе, и как единственный луч надежды. Возможно, они действительно смогут что-то понять. Объяснить.

— И это... это поможет мне вспомнить? — тихо спросила она, и в ее голосе прозвучала несвойственная ей робость.

Доктор не стал давать ложных обещаний.

— Это поможет нам понять, что именно мы лечим. Память — не сломанная кость, которую можно просто срастить. Иногда повреждения носят необратимый характер. Иногда память возвращается сама, обрывками, а иногда не возвращается вовсе. Наша задача — составить максимально точную карту произошедшего и действовать, исходя из этого. Это первый и самый важный шаг.

Он предложил ей легкую, обнадеживающую улыбку, которая, впрочем, не дотягивалась до глаз.

— Я прошу вас настроиться на процесс и сохранять спокойствие. Чем больше вы будете сопротивляться, тем сложнее и болезненнее он будет. Позвольте нам сделать свою работу.

Гермиона молча кивнула, сжимая пальцы на одеяле. Страх сковывал ее, но под ним уже начинал пробиваться крошечный росток любопытства. Любопытства ученого, столкнувшегося с необъяснимым феноменом. Что, если... Что, если это правда? Что, если эти пять лет действительно существовали? И какая же она была, та Гермиона, которая могла полюбить Беллатрикс Блэк?

— Хорошо, — тихо сказала она, глядя на свои руки. — Давайте... давайте выясним, насколько все плохо.

День растянулся в бесконечную череду странных, изматывающих процедур, больше похожих на сложные ритуалы, чем на медицинские манипуляции. Доктор Элрик, превратившийся из сочувствующего врача в сконцентрированного, непоколебимого исследователя, руководил процессом с холодной точностью.

Сначала были заклинания сканирования. Гермиона сидела, закрыв глаза, в то время как сложные узоры из света — то золотистого, то серебристого, то глубокого синего — плясали вокруг ее головы, словно ощупывая невидимые контуры ее разума. Элрик внимательно наблюдал за их пульсацией, делая пометки на пергаменте, который парил рядом и сам заполнялся причудливыми диаграммами и рунами. Она чувствовала не боль, а странное, нарастающее давление внутри черепа, легкое головокружение, как будто ее сознание нежно раскачивали на волнах.

Потом пошли зелья. Не снотворные, а другие — горькие, с металлическим привкусом, от которых язык немел, а в висках начинало стучать. Гермиона ненавидела зелья, но они должны были, как объяснил Элрик, «подсветить» нейронные нити, сделать видимыми для диагностических чар потоки памяти. После каждого глотка мир на мгновение уплывал, краски становились ярче, звуки — приглушеннее, а потом наступала волна тошноты и острой, щемящей усталости.

Самой сложной частью стало погружение в базовые воспоминания. Элрик попросил ее сосредоточиться на самом ярком, самом последнем воспоминании, которое приходило в голову. Гермиона закрыла глаза и увидела себя в Хогвартсе, рядом с Гарри и Роном, их смех, ощущение победы, предвкушение новой жизни... А потом голос врача, мягкий, но настойчивый, спрашивал: «А что дальше? Что после этого?»

И там была стена. Гладкая, непроницаемая, темная. Она напрягалась, пыталась пробиться сквозь нее силой мысли, но натыкалась лишь на пустоту и нарастающую, паническую пустоту. Каждая такая попытка отзывалась в ней резкой, внезапной головной болью, словно она билась головой о реальную, каменную преграду.

К концу дня Гермиона была совершенно измотана. Физически — ее тело ломило, как после многочасовой тренировки. Ментально — ее разум чувствовал себя обнаженным, будто с него содрали кожу. Каждое воспоминание, к которому она прикасалась, чтобы доказать его реальность, теперь казалось хрупким и ненадежным. А та темная стена, за которой скрывались пять лет ее жизни, нависала над ней еще более массивной и неодолимой.

Она сидела на кровати, обхватив себя руками, и смотрела в стену пустым взглядом. Руки дрожали. В висках стучало. Веки налились свинцом. Она чувствовала себя вывернутой наизнанку, опустошенной и бесконечно одинокой. Диагностика закончилась, но ответов было не больше, чем прежде. Только тяжелое, гнетущее осознание того, что с ней действительно что-то серьезно не так.

Доктор Элрик, закончив последние записи, подошел к ней. Его собственное лицо выглядело уставшим.

— Вы проделали огромную работу сегодня, миссис Блэк, — сказал он, и в его голосе вновь появились нотки человеческого участия. — Вы замечательно держались. Теперь мне нужно проанализировать все данные. Отдыхайте. Вам сейчас это нужнее всего.

Он что-то еще сказал, но Гермиона уже почти не слышала. Ее сознание медленно уплывало в благословенную, темную пустоту истощения. Она просто кивнула, не в силах произнести ни слова, и, как только дверь за ним закрылась, рухнула на подушку, не раздеваясь.

Ее последней смутной мыслью перед тем, как провалиться в беспросветный, тяжелый сон, было то, что даже самые страшные битвы не выматывали ее так, как это путешествие в лабиринт ее же собственного, поврежденного разума.

Утро пришло в палату мягким, бархатным светом, разливаясь по стенам теплыми зайчиками. Физически Гермиона чувствовала себя почти прекрасно: тяжесть в теле исчезла, голова была ясной, без малейшего намека на боль или головокружение. Она даже позавтракала с некоторым подобием аппетита, механически прожевывая тост и запивая его чаем.

Но чем яснее становилось ее физическое состояние, тем острее и невыносимее проявлялось другое — душевное. На нее накатила ужасная, всепоглощающая тоска. Она навалилась внезапно, как туман, сгустившийся после ясного дня, окутав ее с головой, пропитав каждую клеточку ледяной, беспричинной грустью.

Она сидела на кровати, обхватив колени руками, и смотрела в окно на проплывающие облака. В груди ныло и сосало, словно от потери чего-то очень важного, чего-то, без чего мир терял свои краски и смысл. Это было странное, иррациональное чувство. Она не понимала, почему ей так тоскливо. Или, возможно, не хотела понимать. Не хотела признавать, что эта тоска могла быть по кому-то конкретному. По тому, чье отсутствие вдруг стало ощущаться как физическая пустота в комнате.

Прошли уже несколько дней с того шокового пробуждения. Несколько дней, в течение которых она не видела Беллатрикс. Ни яростной, ни плачущей, ни сломленной. Та просто исчезла, словно испарилась.

Но ее незримое присутствие ощущалось повсюду. О нем говорили каждодневные цветы.

На прикроватной тумбочке, в высокой хрустальной вазе, стоял новый букет. Вчера это были лилии, холодные и совершенные. Сегодня — темно-бордовые, почти черные розы, бархатистые и тяжелые, с одурманивающим, пряным ароматом. Они были похожи на каплю крови на стерильной белизне больничной палаты. Явно не больничный стандарт. Дорогие. Изысканные. Выбранные со вкусом, который невозможно было ассоциировать с той женщиной что она знала.

И каждый день медсестра, меняя воду, небрежно бросала: «Миссис Блэк старшая снова передала. Прекрасный выбор, не правда ли?»

Миссис Блэк старшая. Это звучало так странно, так формально и так... интимно одновременно.

Гермиона смотрела на эти цветы, и тоска в ее груди сжималась в тугой, болезненный комок. Она ненавидела их. Ненавидела их совершенство, их навязчивый аромат, их молчаливое напоминание о женщине, которая, судя по всему, была ее женой. Но почему-то не могла заставить медсестру убрать их. Они были единственным доказательством, что та, другая жизнь, та, что скрывалась за черной стеной в ее памяти, была реальной. И что в ней кто-то о ней помнил. Кто-то, кто каждое утро выбирал для нее цветы.

Она провела пальцем по бархатистому лепестку темной розы. Он был холодным и будто живым. Таким же противоречивым, как и все, что ее сейчас окружало.

И впервые за эти дни ее чистое, яростное отрицание дало трещину. Сквозь страх и отвращение пробилось крошечное, жгучее любопытство. Какая она, эта Беллатрикс, которая приносит цветы? И почему ее отсутствие причиняет такую непонятную, физическую боль?

Грустные мысли, словно стая испуганных птиц, разлетелись от внезапного стука в дверь — не тихого и вежливого, как у лекаря, а уверенного, почти настойчивого.

— Входите, — голос Гермионы прозвучал слабо, но в нем уже дрогнула струна надежды.

Дверь распахнулась, и в палату ворвался не просто свет — ворвалась жизнь. В проеме стояли Гарри и Драко. Гарри — с неизменной неуклюжей теплотой, в его взгляде за очками читалась тревога, облегчение и такая знакомая, братская нежность. Драко — отстраненно-элегантный, но в уголках его губ играла мягкая улыбка, а в руках он сжимал дорогую коробку конфет от Honeydukes.

— Гермиона! — первым выдохнул Гарри, пересекая комнату двумя большими шагами и осторожно, чтобы не напугать, обнимая ее. Его объятия были крепкими, надежными, пахли ветром и чем-то своим, неизменным. Именно таким, какими она их помнила.

Облегчение, теплое и щемящее, волной накатило на Гермиону. Она прижалась к плечу друга, закрыв глаза, и на мгновение показалось, что все встало на свои места. Вот он, ее якорь. Ее прошлое. Оно было реальным.

— Мы звонили, писали, но врачи сказали, что никаких контактов, только семья, — заговорил Гарри, отпуская ее, но не отходя далеко, внимательно вглядываясь в ее лицо. — Еле выпросили разрешение у... — он запнулся, с трудом подбирая слово.

— У твоей жены, — с легкой, изящной насмешкой закончил за него Драко, приближаясь и с деланной небрежностью ставя коробку на тумбочку, рядом с зловеще-прекрасными розами. Его холодный взгляд скользнул по ним, и бровь едва заметно дрогнула, но он ничего не сказал. Вместо этого он устремил на Гермиону свой пронзительный, серебристо-светлый взгляд. — Ну что, Грейнджер? Надеюсь, ты не забыла, кому обязана своим спасением от скуки в последние годы Хогвартса? Интересно, я удостоился чести быть стертым из памяти наравне с... — он сделал искусственную паузу, — некоторыми другими?

Его тон был легким, шутливым, но в глазах читалось искреннее беспокойство. Гермиона фыркнула, и это звучало почти как ее старый, знакомый смех. Усталый, но настоящий.

— Ох уж этот нарциссизм, Малфой, — она покачала головой, но не могла сдержать слабую улыбку. — Такого белобрысого дружка не забудешь, даже если бы очень хотелось. Ты врезался в мою память, как бладжер в руку Гарри.

Драко приложил руку к сердцу с преувеличенным видом раненого достоинства.

— Тронут до глубины души, Грейнджер. Похоже, твое остроумие травма не затронула. Остальное под вопросом, раз ты все еще терпишь Поттера.

Гарри толкнул его плечом, но сам ухмыльнулся. И на мгновение, всего на одно мгновение, стерильная больничная палата наполнилась светом и звуками их дружбы — странной, сложной, но настоящей. И Гермиона почувствовала, как ледяная тоска внутри нее отступает, согретая живым теплом их присутствия. Они были здесь. Они помнили ее. И каким бы сумасшедшим ни был этот мир, в нем все еще было для нее место.

Несколько минут, наполненных легкими шутками и привычными подначками, создали иллюзию нормальности. Хрупкую, как оконное стекло, но такую желанную. Гермиона, улыбаясь, смотрела на своих друзей, и на мгновение ей показалось, что трещина в реальности начала затягиваться.

Именно это мимолетное ощущение безопасности и заставило ее задать вопрос, который вертел у нее на языке с момента их появления. Естественный, казалось бы, вопрос.

— А где Рон? — спросила она, и ее голос прозвучал почти беззаботно. — Опять проспал? Или его Хогсмидский трактир не отпускает?

Эффект был мгновенным и леденящим.

Воздух в палате, только что наполненный теплом и легкой болтовней, вдруг застыл. Улыбки на лицах Гарри и Драко замерли, стали неестественными, восковыми. Они не ответили сразу. Вместо этого они обменялись быстрым, стремительным взглядом — взглядом, полным паники, недоумения и какого-то безмолвного совещания, целый диалог, промелькнувший в доли секунды.

Гермиона почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки. Иллюзия нормальности треснула.

— Рон, э-э... — начал Гарри, с трудом отрывая взгляд от Драко и обращая его на Гермиону. Он нервно поправил очки. — Он не сможет прийти. Сборы. По квиддичу. Внезапные. Очень важные.

Его голос прозвучал неестественно громко и слишком поспешно. Фраза была выдавлена одним выдохом, словно заученный наспех урок, в который не веришь сам.

Драко, стоявший чуть позади, едва заметно закатил глаза, но его собственное лицо было напряженным. Он изобразил внезапный интерес к узору на больничном одеяле.

Гермиона смотрела на них, и недоумение медленно, но верно начало превращаться в тревогу. Что-то здесь было не так. Что-то было очень не так.

— Сборы? — переспросила она, и ее брови поползли вверх. — Но сезон уже закончился. Или я и это забыла?

— Да нет, сезон... то есть да, закончился, но... предсезонные! — выпалил Гарри, явно запутываясь еще больше. Его щеки покрылись легким румянцем. — Подготовка к следующему году. Очень интенсивная. Его вообще не выпускают.

Пауза повисла тяжелая, неловкая. Гермиона видела их замешательство. Видела, как Драко незаметно толкает Гарри ногой в лодыжку.

И тогда, движимая внезапным порывом тоски по чему-то простому и понятному, по тому времени, когда все было ясно, она тихо, почти про себя, сказала:

— Жаль. Я по нему скучаю.

Эффект от этих простых слов был ошеломляющим.

Гарри и Драко снова переглянулись. На этот раз в их взгляде не было паники. Там было нечто большее: полное, абсолютное, оглушающее недоумение. Они смотрели на нее так, будто она только что заговорила на языке древних рун. Они смотрели друг на друга с одним и тем же немым вопросом в глазах, с одинаковой степенью растерянности.

Это молчаливое замешательство длилось всего секунду, но его было достаточно, чтобы Гермиона поняла — она сказала что-то не то. Что-то фундаментально неверное. Что-то, что не вписывалось в картину мира не только ее, но и их.

— Ладно... — наконец, прорычал Драко, первым оправившись от шока. Он резко выпрямился, отряхивая несуществующую пыль с рукава своего идеально сидящего пиджака. — Нам пора. У Поттера... э-э... совещание. А у меня... отравление бедностью от нахождения в государственной больнице.

Он уже тянул за собой ошеломленного Гарри к выходу.

— Выздоравливай, Гермиона, — бросил на прощание Гарри, его взгляд был полон какой-то странной, виноватой жалости.

Уже почти переступив порог, заливаясь краской от собственной неуклюжей лжи, Гарри замер. Он обернулся, и в его зеленых глазах, за стеклами очков, боролись растерянность, боль и внезапная, жгучая необходимость понять.

— Гермиона, подожди, — его голос потерял всю свою наигранную бодрость, став тихим и серьезным. — А что... что последнее ты помнишь? Конкретно?

Вопрос повис в воздухе, острый и неумолимый. Драко, уже стоявший в коридоре, обернулся, его аристократичное лицо стало маской напряженного внимания.

Гермиона замолчала, на миг закрыв глаза, пытаясь поймать самые яркие, самые четкие образы. Они всплывали, как отшлифованные волнами камни — ясные, твердые, реальные.

— Война. Конец. Победа. Мы выжили. Я помню ощущение... пустоты и облегчения, — начала она тихо, и голос ее звучал почти мечтательно. — Выпускной, мы стоим в Большом зале. Я в мантии, у меня в руках свиток. Я смотрю на вас обоих, на всех... и я так горда. Так счастлива. Потом... потом мы устроили что-то вроде пикника у Черного озера. Мы смеялись, строили планы... — она сделала паузу, глотнув воздух. —И это было последнее, что по-настоящему четкое. Потом все становится... туманным. Как будто я заснула и больше не просыпалась. До этого момента.

Она умолкла, открыла глаза и увидела их лица.

Гарри стоял, бледный, как полотно. Он смотрел на нее невидящим взглядом, его губы были плотно сжаты. В его позе читалась такая глубокая, всепоглощающая жалость, что у Гермионы сжалось сердце.

Драко первым нарушил гнетущее молчание. Он тихо, сквозь зубы, присвистнул.

— Ну вот и... — он медленно покачал головой, его светлые глаза были широко раскрыты. — Это... это очень и очень плохо. Целых пять лет, Грейнджер. Пять лет на свалку.

В его голосе не было злорадства. Была лишь констатация чудовищного, непостижимого факта. Он посмотрел на Гарри, и в их взгляде снова мелькнуло то самое полное, безмолвное понимание, которое было так непереносимо для Гермионы.

— Нам правда пора, — на этот раз голос Драко прозвучал мягко. Он взял Гарри за локоть и практически вытянул его за дверь.

Дверь закрылась, и тишина снова обрушилась на палату. Но теперь она была иной. Не пустой, а тяжелой, густой от невысказанного, от той правды, которую они унесли с собой и которую не посмели ей открыть.

Гермиона осталась сидеть на кровати, обхватив себя за колени. Физическое тепло от встречи с друзьями угасло, сменившись леденящим холодом. Тоска, ненадолго отступившая, накатила с новой, удвоенной силой. Она была уже не беспричинной. Теперь у нее была форма.

Она скучала не просто по Рону. Она скучала по тому миру, который помнила. По тем людям, какими они были. По той себе. А тот мир, судя по испуганным, растерянным взглядам ее лучших друзей, безнадежно ушел. И они знали, куда. И знали, почему она не должна по нему скучать.

Она медленно повернула голову и уставилась на темные, бархатные розы в хрустальной вазе. Целых пять лет. Пять лет ее жизни, которые для нее не существовали. Пять лет, которые, судя по всему, все вокруг помнили очень хорошо. И которые, судя по их реакции, были наполнены чем-то таким, о чем ей, потерявшей память, страшно даже думать.

И от этого осознания стало не просто тоскливо. Стало по-настоящему страшно.

Полночь давно наступила, разлив по палате густые, бархатистые тени. Гермиона не могла уснуть. Книга, которую она пыталась читать — что-то легкое, отвлеченное, взятое у медсестры, — не захватывала. Слова расплывались перед глазами, уступая место навязчивым, тревожным мыслям. Обрывки дня, испуганные взгляды Гарри и Драко, их неловкая ложь о Роне, и эта гнетущая, непонятная тоска, что свинцовой гирей лежала на душе.

Она уже почти смирилась с бессонницей, уставившись в потолок, когда дверь в палату бесшумно приоткрылась.

Сердце Гермионы на мгновение замерло, а потом забилось чаще. В проеме, очерченная мягким светом ночных бра из коридора, возникла высокая, статная фигура. Длинное, темное пальто, бледное, как луна, лицо с резкими, гордыми чертами. И в руках — новый, огромный букет. На этот раз розы были алыми, как свежая кровь, как страсть, как боль. Они пылали в полумраке ослепительным, вызывающим пятном.

Это была Беллатрикс.

Она замерла на пороге, и ее темные глаза, привыкшие к полумраку, мгновенно нашли Гермиону, сидящую в кровати с книгой в руках. На ее лице, обычно таком надменном или искаженном сильными эмоциями, промелькнуло самое неожиданное выражение — растерянность и легкая неловкость. Она явно не ожидала увидеть ее бодрствующей.

Мгновенная паника сжала горло Гермионы. Она инстинктивно отпрянула, вжимаясь в подушку, пальцы судорожно сжали переплет книги.

Беллатрикс заметила это движение. Ее плечи чуть ссутулились, а взгляд, на мгновение встретившийся с взглядом Гермионы, поспешно отпрянул в сторону. Она сделала шаг назад, к двери, словно пойманная на месте преступления.

— Черт, — тихо, сдавленно выдохнула она, и ее хриплый голос прозвучал непривычно приглушенно и смущенно. — Прости. Я... я думала, ты уже спишь.

Она стояла, неловко сжимая в руках роскошный, неуместный в этой больничной обстановке букет, выглядевшая вдруг не грозной и безумной волшебницей, а застигнутой врасплох. Словно ее поймали на каком-то глубоко личном, интимном ритуале, который она не хотела афишировать.

Тишина повисла густая, наэлектризованная. Гермиона не могла вымолвить ни слова. Она просто смотрела на эту женщину, на эти алые розы в ее руках — молчаливое, настойчивое, ежедневное доказательство чего-то, во что она все еще отказывалась верить.

И впервые за все эти дни страх перед Беллатрикс начал понемногу отступать, уступая место жгучему, нестерпимому любопытству. Кто эта женщина, которая приходит глубокой ночью с цветами и извиняется за то, что помешала?

Слова вырвались сами, тихие, лишенные всякой защиты, продиктованные усталостью и гнетущим одиночеством долгой бессонной ночи.

— Не могла уснуть, — грустно вздохнула Гермиона, и ее голос прозвучал непривычно громко в звенящей тишине.

Она почти сразу же пожалела об этой спонтанной исповеди, этой крохотной уступке, брошенной в сторону женщины, которая все еще оставалась для нее загадкой и угрозой. Она ждала колкости, насмешки или, что еще хуже, ледяного молчания.

Но вместо этого на лице Беллатрикс появилось нечто иное. Не улыбка торжества, не снисходительная усмешка. Ее губы, обычно поджатые в жесткую или презрительную складку, тронуло мягкое, теплое выражение. В ее темных глазах, на мгновение, мелькнуло понимание — глубокое, личное, словно она и правда знала что-то о бессонных ночах и терзаниях души.

— Я знаю, что тебе может помочь, — произнесла она, и ее низкий, хрипловатый голос внезапно обрел странную, мелодичную уверенность. И в этих словах не было приказа или манипуляции.

И прежде, чем Гермиона успела что-либо возразить, спросить или просто осмыслить услышанное, Беллатрикс развернулась. Ее темное пальто взметнулось вокруг нее, как крылья, и она вышла из палаты так же бесшумно, как и появилась, оставив за собой лишь легкий шлейф аромата ночного воздуха, дорогого парфюма и тех самых алых роз.

Дверь мягко закрылась.

Гермиона осталась сидеть в своей кровати, в полном ошеломлении. Книга так и осталась раскрытой на коленях, но она уже не видела строк. Ее ум, обычно такой быстрый и аналитичный, лихорадочно пытался обработать только что произошедшее.

Недоумение. Глубокое, полнейшее недоумение. Куда она ушла? Что она имела в виду? Что может «помочь»? Зелье? Заклинание? Или что-то еще?

Но под слоем недоумения, сквозь тревогу и остатки страха, пробилось новое, незнакомое чувство. Чувство ожидания. Тонкое, щекочущее нервы предвкушение. Оно было таким же непрошеным и необъяснимым, как и тоска, что мучила ее весь день.

Эта женщина, Беллатрикс Блэк, только что нарушила все созданные ею же критерии. Она не вела себя как монстр. Она вела себя как кто-то, кто понимает. Кто-то, кто хочет помочь.

И самое странное, самое пугающее было в том, что Гермионе внезапно, до жути захотелось посмотреть, что же именно она принесет. Чем она может «помочь».

Она откинулась на подушки, уставившись в закрытую дверь, и впервые за многие дни ее грудь сжало не от страха, а от странного, непонятного интереса к той, что была ее женой. Интерес был острым, как лезвие, и таким же опасным. Но отрицать его она уже не могла.

Тишина в палате длилась недолго. Бесшумно, словно призрак, Беллатрикс вернулась. Но теперь в ее руках был не букет, а небольшой деревянный поднос. На нем стояла изящная фарфоровая чашка, от которой поднимался легкий, обволакивающий пар, источающий тонкий аромат мяты, ромашки и чего-то еще, неуловимого, цветочного. Рядом лежала маленькая пиала с густым, золотистым медом и долька лимона.

Гермиона смотрела на этот поднос, на эту до боли бытовую, мирную картину, и ее мозг отказывался складывать ее в единое целое с образом Беллатрикс Блэк. Это было настолько несообразно, так радикально противоречило всему, что она знала, что она могла лишь молча уставиться, полностью ошеломленная.

Беллатрикс, не говоря ни слова, поставила поднос на прикроватную тумбочку. Ее движения были удивительно точными, выверенными, без тени привычной ей театральной манерности или агрессии.

— Ты много работаешь, — тихо начала она, не глядя на Гермиону, а сосредоточившись на том, чтобы аккуратно выдавить сок лимона в чашку. — И после особенно тяжелых дней не можешь уснуть. Голова не отключается. Мы... много чего пробовали. — В ее голосе прозвучала тень усталой нежности, легкого раздражение, знакомой всем, кто долго ищет решение проблемы для близкого человека. — А так как зелья снотворные ты у нас не любишь — говоришь, что после них как вареный овощ, — я делаю для тебя этот сбор. Он... он очень помогает тебе расслабиться.

Гермиона все еще не могла вымолвить ни слова. Она следила за движениями ее длинных, бледных пальцев, которые обычно сжимали рукоять палочки для пыток, а теперь с такой осторожностью помешивали мед в чае.

Очнувшись от ступора, она нахмурилась, стараясь вернуть себе хоть каплю скепсиса, хоть какую-то защиту.

— Не думаю, что простой чай с травками поможет мне уснуть, — пробормотала она, отводя взгляд. — Ведь я еще с времен...

Она не успела закончить. Беллатрикс подняла на нее взгляд, и в ее темных глазах была глубокая, неподдельная уверенность.

— ...с времен Хогвартса страдаешь бессонницей, — тихо, но четко закончила за нее Беллатрикс.

Воздух вырвался из легких Гермионы. Она ощутила себя абсолютно голой, обнаженной. Это была не просто информация. Это было знание. Глубокое, интимное знание ее привычек, ее слабостей, ее прошлого, которое, казалось, принадлежало только ей. Знание, которое могла иметь лишь тот, кто был рядом все эти годы. Кто делил с ней постель, ночи, тревоги.

Она молча протянула руку. Пальцы ее слегка дрожали, когда она взяла теплую фарфоровую чашку. Тепло приятно обожгло кожу. Она поднесла ее к лицу, вдохнула знакомый, успокаивающий аромат. И что-то внутри нее, какая-то затянутая узлом струна, вдруг ослабла.

Она сделала маленький, осторожный глоток. Напиток был идеальной температуры, сладковатым от меда, с освежающей кислинкой лимона и глубоким, травяным послевкусием. Он обжигал горло, но не больно, а уютно.

Она не сказала «спасибо». Она не могла. Она просто сидела, держа в руках чашку, и смотрела на женщину, которая стояла перед ней, и впервые за все эти дни не видела в ней Беллатрикс Блэк, Пожирательницу смерти. Она видела просто женщину. Которая принесла ей чай, потому что знала, что та не может уснуть.

И в этом простом, тихом жесте было больше правды, чем во всех диагнозах и словах врачей.

Гермиона сидела, прижав теплую чашку к груди, и не могла оторвать взгляда от Беллатрикс. Та сидела у кровати, не двигаясь, и смотрела на нее. Но это был не испепеляющий, не безумный, не полный боли взгляд. Он был обезоруживающим.

В ее темных, бездонных глазах, обычно скрывавших бурю или ледяную пустоту, теперь плескалась тихая, безмерная нежность. Она была такой искренней и такой уязвимой, что у Гермионы перехватило дыхание. В этом взгляде не было требования, не было ожидания ответной реакции. Было лишь глубокое, безмолвное понимание и желание облегчить ее страдание, даже если всего лишь чашкой чая.

И Гермиона сдалась.

Она не решилась, не смирилась, не подчинилась. Она просто растворилась. Все ее защитные барьеры, все стены из страха, отвращения и непонимания, которые она так яростно возводила все эти дни, рухнули без единого выстрела. Они рассыпались в прах под тяжестью этого одного-единственного, немого взгляда.

И тогда это случилось.

В груди, там, где еще мгновение назад ныло и сосало от тоски и одиночества, начало растекаться тепло. Не от чая. Другое. Более глубокое, более сущностное. Оно разливалось по жилам медленными, тяжелыми волнами, смывая остатки холода, страха и сопротивления. Оно было похоже на первый луч солнца после долгой, морозной ночи — болезненно-яркий, почти невыносимый, но несущий с собой обещание жизни.

Физически ей стало хорошо. По-настоящему хорошо. Напряжение в плечах и спине исчезло, сжатые челюсти разжались, ровное, спокойное дыхание наконец наполнило легкие без предательских спазмов. Та тоска, что грызла ее изнутри, отступила, отползла в самый темный угол и затихла, побежденная этим странным, всепоглощающим теплом.

Она все еще ничего не помнила. Пять лет ее жизни все так же были черной дырой. Но теперь эта пустота не пугала. Она просто была. А в настоящем, в этой тихой больничной палате, пахнущей чаем и розами, сидела женщина, которая смотрела на нее так, как будто она была всем миром. И этого взгляда, этого тепла в груди было достаточно. Достаточно, чтобы снять оковы тоски что так душила её эти дни.

Она не произнесла ни слова. Она просто опустила глаза в свою чашку, снова сделала маленький глоток, позволив теплу и нежности окутать ее, как самое мягкое в мире одеяло. И впервые за долгое время уголки ее губ дрогнули в намеке на улыбку.

Тепло чая, тихий, мерный голос Беллатрикс и это странное, всепоглощающее чувство безопасности сделали свое дело. Напряжение, что сковывало Гермиону все эти долгие дни, начало таять, как утренний туман под лучами солнца. Веки ее отяжелели, стали будто свинцовыми. Она едва заметно начала клевать носом, сидя с чашкой в руках, борясь с накатывающей волной дремы.

Беллатрикс мягко, чтобы не нарушить внезапно наступивший покой, взяла у нее из рук чашку и поставила ее обратно на поднос. Ее пальцы едва коснулись кожи Гермионы, и это мимолетное прикосновение было лишено всякой угрозы, оно было лишь частью заботы.

— Мне пора, — прозвучал ее голос, тихий, как шелест шелка. — Отдыхай. Я завтра зайду, врач сказал, что к обеду будут готовы анализы.

Она сделала шаг к двери, ее силуэт уже растворялся в тени коридора. Гермиона, почти спящая, уже провожала ее взглядом, полным непонятного умиротворения.

И тогда, уже на пороге, почти невидимая в полумраке, Беллатрикс остановилась. Она обернулась, и ее взгляд, полный такой беззащитной нежности, что казалось, он способен растопить лёд веков, скользнул по лицу Гермионы.

Тишина в палате стала абсолютной, звенящей. И в этой тишине, едва слышно, почти как заклинание, как сокровенную молитву, Беллатрикс произнесла:

— Я люблю тебя.

Три слова. Три простых, самых сложных слова на свете. Произнесенные не с страстью, не с отчаянием, а с тихой, смиренной, безграничной уверенностью. С той правдой, что живет глубже памяти, глубже разума, в самых потаенных уголках души.

И она вышла. Бесшумно закрыв за собой дверь.

А Гермиона осталась сидеть в своей кровати. Но сон как рукой сняло. Дремота, еще секунду назад такая властная, испарилась, сожженная адреналином, что резко выбросился в кровь.

Она замерла, не в силах пошевелиться, не в силах даже дыхание перевести.

Я люблю тебя.

Слова эхом бились в ее висках, обжигали изнутри. Они были тише шепота, но громче любого крика. Они не вписывались ни в одну вселенную, которую она знала. Они были абсурдными. Немыслимыми. Кощунственными.

Но почему же тогда они отозвались в ней таким глухим, болезненным ударом? Почему в груди, только что согретой чаем и покоем, вдруг заныло с новой, еще более странной силой? Не тоской по прошлому. А чем-то иным. Смутным, забытым, но узнаваемым.

Она медленно, будто во сне, подняла руку и прикоснулась к своему лицу. К щеке, по которой, сама того не замечая, скатилась единственная, горячая слеза.

И тихий шок, в котором она пребывала, постепенно начал сменяться леденящим, всепоглощающим вопросом: что такое вообще любовь, если она способна пережить даже забвение?

Я люблю тебя.

Они жгли, они звучали в ушах навязчивым, безумным шумом. Гермиона сидела, не двигаясь, пытаясь осмыслить абсурд. Ее разум, острый и подозрительный, лихорадочно искал лазейку, объяснение, способ отвергнуть эту невыносимую реальность.

Может, это чары? — первая, самая очевидная мысль пронзила ее, как ледяная игла. Может, она наложила на меня Империус? Или что-то еще более темное, более изощренное? Ведь она же Беллатрикс Блэк. Ее репутация, ее прошлое, оно не исчезает просто так. Нельзя стереть кровь с рук одной лишь чашкой чая и взглядом, полным мнимой нежности.

Логика выстраивала чудовищную, но такую соблазнительную теорию. Да, это должно быть так. Она поработила ее. Сломала ее волю. Заставила стать свое женой. И что-то пошло не так. Заклятье дало сбой, магия возмутилась против такого неестественного союза, и в результате — эта дыра в памяти. Не травма от взрыва артефакта, а побочный эффект от мощнейшего, но неудачного темного заклятья.

Эта мысль должна была принести облегчение. Должна была вернуть все на свои места — она жертва, Беллатрикс — монстр. Знакомая, пусть и ужасающая, картина мира.

Но почему же тогда от этой теории становилось так горько и так пусто? Почему воспоминание о том, как Беллатрикс смотрела на нее — не с жаждой власти, а с той самой обезоруживающей нежностью — не вписывалось в эту удобную версию? Почему ее собственное тело, согретое чаем и утихомиренное ее присутствием, предательски отказывалось верить в собственную порабощенность?

Она все равно чувствовала себя дико. Дико от мысли, что она — Гермиона Грейнджер — является женой этой женщины. Это было неприемлемо. Немыслимо. Противно.

Но... что, если это не Империус?

Этот вопрос, тихий и коварный, прокрался в самую глубину ее сознания. Что, если все это — правда? Что, если за эти пять лет случилось нечто, что перевернуло все с ног на голову? Что-то сильнее ненависти, сильнее прошлого, сильнее самой войны.

Усталость, физическая и моральная, наконец навалилась на нее всей своей тяжестью. Мысли спутались, превратились в бессвязный, тревожный поток. Образы — испуганные лица Гарри и Драко, бархатные розы, чашка с паром, темные глаза, полные любви, — мелькали, как в калейдоскопе, не складываясь в единую картину.

Сознание начало уплывать. Борьба, отрицание, страх — все это потонуло в нарастающей волне истощения. Она не заметила, как ее голова тяжело упала на подушку. Веки сомкнулись, окончательно преградив путь тревожным мыслям.

Последним, что она успела осознать перед тем, как провалиться в глубокий, беспросветный сон, было странное, двойственное ощущение. Легкий ужас от возможной правды о темном заклятье и тихий, предательский, едва зародившийся росток чего-то другого. Чего-то, что боялось назвать свое имя.

И с этим внутренним смятением она погрузилась во тьму, оставив вопросы без ответов, а свое сердце — на поле битвы между памятью и тем, что живет глубже ее.