Следы на снегу: Отец

Когда в ледяной современности говорили о прежнем облике родины Алены, то вспоминали чаще всего Кремль, каких-нибудь известных правителей, Мавзолей, Третьяковскую галерею, Эрмитаж, храм Василия Блаженного в аляпистом псевдорусском стиле и похожий на него Спас на Крови, а также определенных животных, элементы одежды и напитки.

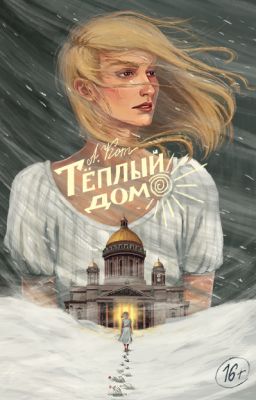

У Алены с подобными воспоминаниями случилось совсем иначе. Однажды в детстве кто-то подарил ей книгу с большим количеством фотографий архитектуры. На фотографии малышка увидела невиданной красоты здание с колоннами и скульптурами. Она с трудом прочла его название, но почему-то в памяти оно закрепилось как «теплый дом» или «дом, в котором солнце», причем второе возникло из-за яркого пятна на куполе этого здания и под влиянием одной из сказок, рассказанных ей кем-то из родственников. Так в мыслях ее воедино сплелись «Сказка о золотом сердце и о теплом доме» и фотография Исаакиевского собора, породив смешанный образ мифического «теплого дома». Прадед позже рассказывал, что когда-то давным-давно в северной столице страны – Санкт-Петербурге — построили так называемый Исаакиевский собор. Рассказывал, что эти увесистые колонны, так понравившиеся правнучке, люди поднимали без всяких машин, после чего группа сразу списывалась. Это была первая постройка из прошлого, которую запомнила Алена под рассказы прадеда о России. Девочке тогда было четыре или пять лет. Она слушала, слушала, водила пухлыми детскими пальчиками по напечатанному эклектическому фасаду и разглядывала детали. С тех самых пор у нее в голове сложилась четкая линия ассоциаций: Россия – Санкт-Петербург – Исаакиевский собор. И хотя позже она открывала для себя все больше архитектурных тайн прошлого, творение Огюста Монферрана прочно переплелось в ее сознании с образом цветущей страны, которую застал ее прадед и даже помнил дед.

Впечатление наложились у Алены на информацию об оледенении планеты. Она слышала, что на севере льдом сносило целые города, и за десятки лет бесконечной зимы напа́дало много метров нетающего снега. Как-то ночью ей приснилось, что Исаакиевский собор полностью поглотила глыба льда и поехала по земле, стесненная другими такими же глыбами. Так здание путешествовало по планете внутри ледника, но потом, как в ускоренной съемке, земля оттаяла, и храм оказался на берегу океана, фундаментом уйдя в песок, и у подножия его плескались и пенились теплые волны.

Подобный сон с закованным в айсберг храмом являлся ей много раз и всегда с одним и тем же сюжетом. Правда, когда ей исполнилось двенадцать, сон немного изменился. На этот раз Алена сама ходила по петербургским улицам, постоянно разыскивая кого-то или что-то (этого она не помнила). И куда бы она ни пошла, дорога ее всегда приводила к Исаакиевскому собору, из окон которого бил свет. Подобный сюжет снился ей еще раза три до тех пор, пока Алена не решилась поддаться магии храма и войти в него. Но его двери всегда были плотно заперты.

— Поднимайся, соня, — ее разбудил отец и запах осточертевшей овсянки. — Нам скоро выходить.

Девочка недовольно фыркнула и потерла глаза, жалея, что так и не узнала, что ждало ее внутри храма.

«Потом досмотрю», — решила она, зная, что сон этот любит повторяться.

Однако с тех пор он нечасто снился ей, и появление его она не могла предугадать.

Зато стали чаще сниться разнообразные идеи, особенно когда она начала заниматься науками.

— Алена, слушаешь меня? — отец строгим голосом возвращал ее в реальность, стоило девочке оторвать глаза от бумаги. — Научись концентрироваться на задаче.

— Да я сконцентрирована, просто думаю, — недовольно отвечала она, хмуря брови и удобнее устраивая в пальцах ручку.

— Я вижу, как ты думаешь, — упрекнул отец.

— Мне из-за тебя больше Исаакиевский собор не снится, — буркнула дочь.

— Да, сны твои, конечно, интересное явление. Может, есть в этом какое-нибудь знамение свыше?

Их малочисленная семья жила на заводе неподалеку от руин бывшего когда-то наукограда. Городок и его организация представляли собой общину, в которой все заняты одним и тем же делом: стремились выработать экологически чистый источник тепла, который не усугублял бы проблемы в атмосфере земли.

Отец Алены возглавлял это научное движение по принципу наследия: основано это место было его дедом и носило статус научной общины. Община из трехсот восемнадцати человек занимала территорию завода, где раньше производили космические объекты. Здесь регулярно велись исследования, работали лаборатории. В корпусах было прохладно, но электричество вырабатывалось как за счет почти вечного ветра, так и за счет редких поставок угля, а поэтому нагреватели кое-как спасали ситуацию. В конце концов, спасибо и на том, что спать в шубе не приходилось.

Игорь Викторович Смирнов был человеком оппозиционных взглядов. Что это значило, Алена не представляла. Девочка знала отца таким, каким он был, и никакого другого мира с иными взглядами она не видела, поэтому ее миропонимание формировалось под влиянием замкнутости общинного пространства и отца. Алена глубоко уважала и любила его за знания, но часто с ним спорила. В двенадцать лет ее внутренний атеист вступил в схватку с отцовской религиозностью.

— Да не верю я в этого вашего Бога! — огрызнулась она однажды на воспитательные речи Игоря Викторовича. — Выдумали себе мужика на небе и сидят, боятся его.

— Это ты зря, — спокойным голосом сказал отец, глядя на дочь как на несмышленую девочку.

— Если этот ваш Бог и есть, то почему он допустил все вот это? — Алена махнула рукой в сторону белой пустыни, виднеющейся за стеной заводского городка. — Знаю, знаю, что ты скажешь. Ты скажешь, что он нас так за грехи наказывает.

— Ну, может и не наказывает, — неопределенно отозвался отец, не отрываясь от плиты с похлебкой.

Мать Алены готовку не любила и предпочитала заниматься химией каждую свободную минуту, тогда как отец был не прочь постоять часик-другой над кастрюлями. Тем более, что за общим столом Елизавета Аркадьевна Смирнова почему-то предпочитала не появляться.

— А нафига это все тогда? — с нотками раздражения спросила Алена. — Почему он тогда не уберет это?

— Он не волшебник ведь, он Творец. Может быть, он таким образом дает нам шанс проявить силу. Или показать нам наглядно, во что мы превратились.

Алена закатила глаза.

— Папа, ты ж ученый! Ну в конце концов! Что-то дать и показать может только то, у чего есть разум. Где этот самый разум?

— Везде. И нигде одновременно. Но можно считать, что во всем, что нас окружает. Мир вокруг нас — божественное вместилище, с которым мы тесно связаны, — пантеистически произнес отец. — Если земля начала леденеть, то нам следует сделать все, чтобы самим прекратить быть льдом. Когда наши души растают, тогда и Земля оттает. В конце концов, это мы довели экологию планеты до этого всего, — и он в манере дочери указал рукой на окно.

Алена снова закатила глаза.

— Это все произошло по закономерности.

— Ну-ка, ну-ка, что там про закономерности? Из-за чего межледниковье кончилось так скоро?

— Откуда я знаю? Я что, климатолог? Астрофизик?

— А чего тогда судишь, если не знаешь?

Алена насупилась.

— Пф-ф... Ну что-то там с солнечной активностью случилось. И парниковые газы... Техногенные катастрофы, — она хмурилась, хмурилась, но ничего больше не вспомнила.

— Техногенные катастрофы, — пожал плечами отец. — А намекаешь, что человек непричастен. Ледниковая фаза должна была начаться только через несколько тысяч лет, если не позже. А началась чуть больше шестидесяти лет назад.

— А причем тут Бог? — воздела руки Алена.

— А при том, что человек от эгоизма своего довел планету до плачевного состояния.

— Ага, судя по всему, не только планету довел, но и Солнце.

— Неужели ты думаешь, что все вокруг абсолютно случайно? — хитро взглянул на нее отец.

— Ну да. То есть нет, — с полной уверенностью ответила Алена. — Просто сработали определенные факторы.

— Да-а, не рассказывали тебе еще об экспериментах с атмосферой.

Алена слышала, что когда-то давно люди испугались чего-то, связанного то ли с глобальным потеплением, то ли с загрязнением воздуха, и предприняли ряд мер для выравнивания ситуации. Это пагубно отразился на составе атмосферы, что привело к дефициту важных газов для сохранения необходимого температурного уровня. Это в свою очередь сказалось на альбедо планеты, и вуа-ля! — грянуло оледенение.

А потом была война за место под солнцем. Люди стали делить территории Африки, Австралии и Юго-Восточной Азии, где оледенение было незначительным или отсутствовало вовсе. По крайней мере, в пустыне нынче можно было ходить в водолазках и сажать там цветы. Дед сетовал, что из-за поражения в этой войне они теперь выживают во льдах.

Но ни деталей, ни тем более механизмов всех этих процессов Алена пока не знала и знать не хотела. Ну было и было, какая теперь разница? Кругом снега, и людям выжить бы теперь, научиться согреваться.

Да, все-таки в одном ее отец был прав: людям стоит оттаять.