Глава 3: Лица Из Тени

Гудение люминесцентных ламп, висящих над головой в Департаменте Национальной Переписки, стало для Ивана привычным, но от того не менее навязчивым фоном. Это был не просто звук, а монотонный, низкий тон, словно пульс самой Державы, отмеряющий бесцельность каждого рабочего дня. В прошлые недели этот звук сливался с его сосредоточенностью, теперь же он проникал в самую суть, нагнетая тревогу. Стопки писем, которые он разбирал, перестали быть хаотичным набором бессмыслиц; они превратились в мрачную симфонию, в которой каждая фальшивая нота, каждый диссонанс, повторялся с пугающей точностью. Кто же дирижирует этим оркестром абсурда? — вопрос, прозвучавший эхом в голове Ивана еще вчера, сегодня уже не давал покоя, заставляя смотреть на каждую новую пачку не как на отдельное послание, а как на фрагмент гигантского, зловещего полотна.

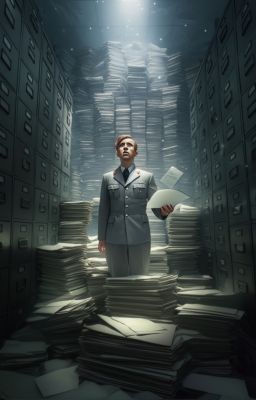

Он сидел за своим столом, обложенный со всех сторон кипами пожелтевших от времени листов и свежих, еще пахнущих типографской краской, конвертов. Запах пыли, старой бумаги и легкого, едкого аромата антисептика, которым ежедневно протирали поверхности, смешивался в воздухе, создавая удушливый коктейль. Пальцы Ивана, некогда ловко скользящие по шершавой поверхности бумаг, теперь двигались медленнее, каждый новый лист он поднимал с опаской, словно боялся, что на нем проступит нечто еще более отталкивающее. Ощущение, будто он погружается в вязкое болото чужих безумств, становилось все отчетливее. Чем больше он читал, тем явственнее проступали не просто абсурдные требования, а целые «архетипы» отправителей, созданные повторяющимися, словно отпечатанными под копирку, формулировками.

Это не случайность. Это не просто коллективное безумие. Это слишком... упорядоченно. Иван отодвинул от себя очередную пачку, потер усталые виски. Внутренний механизм его сознания, привыкший к логике и систематизации, яростно сопротивлялся этой вопиющей бессмыслице. Он видел, как другие архивисты, погруженные в свою работу, лишь механически перекладывали листы, их лица были непроницаемыми масками безразличия. Иногда кто-нибудь хмыкал, наткнувшись на особо дикое требование, но эта реакция была скорее автоматической, чем искренней. Их глаза, когда он пытался встретиться с ними взглядом, лишь скользили мимо, не задерживаясь, словно их обладатели боялись поймать на себе отсвет его невысказанных вопросов.

Лица в письмах

Среди сотен и тысяч однообразных посланий, в которых «простой народ» требовал ужесточить налоги, обнулить сбережения или ввести новые запреты на передвижение, выделялись те, что касались некоего «Вовы». «Валентина, как там Вова? Заскучал, небось, зарос?» — эта фраза, почти идентичная в десятках писем, резала слух Ивана острее остальных. Он находил ее в посланиях из разных регионов Державы, написанных разными почерками – от небрежных каракуль до старательных, выведенных почти каллиграфически букв. Слова «зарос» и «заскучал» словно прирастали к нему, вызывая леденящее чувство дискомфорта. Что за Вова? Почему он «зарос»? И что это за «скука», которая становилась предметом таких странных, почти ритуальных запросов?

Иван пытался представить этого «Вову». Неухоженный, покрытый паутиной от бездействия, забытый кем-то на задворках сознания? Или же это метафора, скрытый шифр, обозначающий нечто совсем иное? Его мозг, привыкший к работе с символами и скрытыми смыслами, искал ключ. Образ «заросшего» человека всплывал перед глазами: всклокоченные волосы, взгляд, устремленный в пустоту, одежда, которая давно перестала быть одеждой, превратившись в лохмотья. Неужели так выглядит «простой народ»? Неужели они настолько деградировали, что их скука и их собственная запущенность стали предметом беспокойства, обращенного к мифической Валентине? И главное – почему они об этом пишут? Почему об этом «зарастании» просят? Это жалость или гордость?

Он вспоминал свои прежние представления о «простом народе» — доблестных тружениках, столпах Державы, чьи желания, пусть и порой непонятны, всегда служили высшему благу. Теперь же эти представления рассыпались в прах, оставляя после себя лишь мерзкий привкус безысходности. Образ «Вовы» стал для Ивана символом. Символом добровольного гниения, парадоксальной просьбы о еще большей деградации, словно листья, которые осенью, вместо того чтобы бороться, радостно желтеют и отпадают, прося лишь о более быстром разложении. Он ощущал физическую тошноту от этого. Это не просто абсурд, это патология. И кто-то ее культивирует.

Первые шаги в лабиринте

Не оставаться пассивным наблюдателем – это решение созревало в Иване медленно, как дождевая туча, постепенно наливаясь тяжестью, прежде чем пролиться ливнем. Его педантичность, обычно направленная на точное выполнение инструкций, теперь обернулась против системы. Если логика на поверхности отсутствует, значит, она скрыта глубже. И Иван, как архивист, был обучен искать то, что скрыто. Дрожь пробежала по его рукам, но это была не дрожь страха, а предвкушение, почти лихорадочное возбуждение от предстоящей охоты за истиной. Он чувствовал, как что-то внутри него, нечто хрупкое и наивное, окончательно умирает, уступая место холодной, но решительной воле.

Его первый шаг был осторожным, почти незаметным. Внутри огромного, запутанного механизма Департамента, Иван владел картой. Картой, состоящей из мелких, почти невидимых связей, инструкций с пометками на полях, служебных записок, которые никто не читал до конца. Он начал с самых простых, но почти мифических понятий: «Адрес отправителя» и «Личное досье». В официальной Державе, где каждый гражданин был лишь функцией, эти понятия должны были существовать. Но где?

Используя свои полномочия архивиста, Иван запросил у Департамента по Адресному Учету список отправителей писем за последние три месяца, ссылаясь на «необходимость систематизации данных для выявления корреляций по территориальному признаку» – формулировка, достаточно абсурдная, чтобы пройти незамеченной в общем потоке бессмысленных запросов. Он аккуратно, почти благоговейно, заполнил форму А-73, скрупулезно проставляя все галочки и подписи, даже те, что казались избыточными. Чернила перьевой ручки медленно впитывались в плотную, серую бумагу. Каждый штрих — как след на песке. Останется ли он, или его смоет волна бюрократии?

На следующий день он отправил запрос в Департамент Гражданских Характеристик на получение «обезличенных данных» о социальных профилях отправителей «особо ценных писем», которыми он назвал послания о «заросших» и «заскучавших». Его слова вибрировали в утреннем воздухе, произнесенные с идеальной, невозмутимой интонацией, чтобы ни один мускул на лице не выдал истинного намерения. Он знал, что в Державе главное — сохранять внешнюю невозмутимость, быть каплей в океане безликости. Любое колебание, любая уникальность – это аномалия, требующая немедленной коррекции. Запрос был оформлен как часть его «личной инициативы по повышению эффективности аналитической работы отдела», что звучало достаточно патриотично и в то же время достаточно туманно, чтобы не вызвать подозрений у коллег. Он наблюдал за их лицами – полными скуки, безразличия, или же легкого недовольства, вызванного необходимостью принять очередной бессмысленный документ. Никакого проблеска понимания, никакого вопроса.

Он погрузился в старые, пыльные каталоги, ища косвенные пути. В глубинах архива, где свет проникал с трудом, а воздух был пропитан запахом тления, Иван обнаружил указатели на отделы, давно упраздненные или переименованные до неузнаваемости. Отдел Распределения Населения. Сектор Регистрации Мелких Отклонений. Каждое название звучало как эхо давно забытой, но все еще действующей системы контроля. Он провел часы, перебирая картотеки, с которых сыпалась древесная пыль, оседая на его бровях и волосах. Пальцы чувствовали шершавость старого картона, который хранил в себе истории, если только знать, как их прочитать. Глаза напряженно всматривались в выцветшие чернила, пытаясь ухватить хоть какую-то нить, ведущую к адресам.

Параллельно он изучал внутренние директивы по документообороту. Держава была спрутом, и каждый ее щупалец был пронизан инструкциями, обходными путями, исключениями. Иван искал эти исключения, эти трещины в монолите, через которые можно было бы просочиться. Он наткнулся на пункт 4.2.14.б «Особые случаи идентификации», который позволял сотрудникам архива запрашивать «уточненные данные» по «письмам с неполным указанием реквизитов, представляющих государственную ценность». Именно то, что нужно. Письма о «Вове» были бесспорно «государственной ценностью» в глазах системы, несмотря на их абсурдность. Иван почувствовал слабый, едва заметный прилив надежды. Возможно, не все так безнадежно. Возможно, в этом лабиринте еще остались прямые пути, или хотя бы полупрямые.

Стена безмолвия

Надежда, хрупкая, как тонкое стекло, разбилась вдребезги о стену бюрократии. Первый запрос в Департамент по Адресному Учету «потерялся». Вернее, как ему было вежливо сообщено по внутреннему каналу связи, «был перенаправлен на уточнение по линии Департамента Смысловой Координации». А там, в Департаменте Смысловой Координации, ему сообщили, что «такой запрос не имеет под собой достаточных смысловых оснований для дальнейшего движения». Голос в трубке был ровным, безэмоциональным, как будто его произносила машина. Смысловые основания? Но ведь запрос был о систематизации! Иван почувствовал, как к горлу подкатывает желчь. Он попросил дубликат запроса, на что ему ответили, что «дублирование не предусмотрено регламентом, вам следует оформить новый запрос». И так по кругу.

Запрос в Департамент Гражданских Характеристик был отклонен с пометкой «Несоответствие критериям обезличенности». Но я же просил обезличенные! — негодование клокотало в груди Ивана, но он сдержал его, лишь сильнее стиснув зубы. «Уточненные данные» по пункту 4.2.14.б оказались «временно недоступны в связи с проведением плановых работ по обновлению Центрального Реестра». Каждое его действие натыкалось на невидимый, но прочный барьер. Это было похоже на попытку пробиться сквозь туман: он вроде бы двигался вперед, но ничего не менялось, а сам туман лишь становился гуще, окутывая его со всех сторон, лишая ориентиров.

На лицах клерков, к которым он обращался, мелькало то же самое безразличие, лишь иногда смешивающееся с легкой тенью превосходства. Новенький, видно. Еще не понял, как здесь все работает. Их скупые ответы, произнесенные с утомленной монотонностью, были отточены до совершенства, чтобы закрыть любой путь к дальнейшим вопросам. «Обратитесь туда, где дали прошлую справку». «Это не наш вопрос, мы лишь согласовываем». «Документ не соответствует форме». Это была не просто бюрократия, это была система, специально разработанная для обструкции, для подавления любой инициативы, для убийства любопытства на корню. Иван чувствовал, как его энергия утекает, словно песок сквозь пальцы. Каждый отказ был не просто «нет», а микроскопической дозой яда, проникающей в его сознание, вызывающей жгучее разочарование. Медленно, но верно, он понимал, что эта стена не просто из кирпичей и бетона; она соткана из равнодушия, страха и добровольного подчинения.

Он начал ходить по лестницам, минуя лифты, в надежде наткнуться на какой-нибудь архивный уголок, куда забыли повесить ярлык «ЗАКРЫТО». Он проверил каждый старый шкаф, каждый забытый ящик. Под слоем пыли и забытья он находил лишь пустые папки, выцветшие формы, черновики давно утраченных инструкций. Все, что могло бы пролить свет, было либо уничтожено, либо спрятано так глубоко, что найти это было равносильно поиску иглы в стоге сена, который сам горел медленным, бездымным огнем забвения. С каждым таким поиском его надежда истончалась, превращаясь в призрачную дымку. Они не просто прячут. Они сделали так, чтобы искать было бессмысленно.

Тени в коридорах

Первые признаки появились незаметно, словно легкий ветерок, поднимающий пыль, который можно было бы списать на сквозняк. Иван заметил, что двери в кабинеты, которые он только что покинул, словно сами собой, приоткрываются на секунду, а затем вновь плотно притворяются. Он списывал это на старые петли, на сквозняк, на собственное воображение, утомленное часами бесполезных поисков. Но затем знаки стали более явными.

Впервые он увидел ее в длинном, безликом коридоре, ведущем к столовой. Фигура. Невысокая, в сером, идеально отглаженном костюме, сливающемся со стенами. Она стояла у окна, не двигаясь, и, казалось, просто смотрела на дождь, барабанящий по стеклу. Но когда Иван прошел мимо, он ощутил на затылке холодный, пронизывающий взгляд, словно ледяной шип, вонзившийся под кожу. Он не обернулся. Не мог. Но чувствовал, как каждый его нерв напрягся. Сердце забилось чаще, его стук эхом отдавался в ушах, заглушая отдаленный шум города. Едва заметный запах озона, словно после грозы, или, что еще тревожнее, после работы какого-то невидимого устройства, повис в воздухе. Это был запах опасности, чистый, химический.

На следующий день, спускаясь по лестнице, он услышал, как в полуэтажом ниже шаги синхронизировались с его собственными. Он остановился. Шаги замерли. Он сделал еще один шаг – и снова услышал ответное движение. Детские игры. Или нет? Он ускорил темп, и шаги внизу тоже ускорились, становясь едва слышными, приглушенными, но неотступными. Когда Иван вывернул на следующий пролет, перила были пусты. Но на мгновение ему показалось, что он уловил легкий, едкий аромат, тот самый, что был вчера. Аромат, который не мог принадлежать обычному человеку.

«Тайные Агенты/Силовики». Он слышал о них в общих разговорах, в обрывках фраз, которые просачивались из уст коллег, прежде чем их тут же обрывали, словно проглотив язык. Безликие, эффективные, вездесущие. Они были фантомами, существующими лишь на периферии сознания, пока не становились реальностью. Теперь они становились реальностью Ивана.

На третий день он увидел их двоих. В читальном зале, где он обычно искал старые справочники, они сидели за столом напротив, перелистывая пустые, как ему показалось, папки. Их лица были как маски, абсолютно лишенные выражения. Глаза – единственная живая часть – были холодными, проникающими, словно два рентгеновских луча. Они не смотрели прямо на него, но их периферийное зрение, казалось, охватывало каждый его жест, каждое движение. Когда он потянулся за книгой, один из них медленно, почти гипнотически, повернул голову. Их взгляды встретились на долю секунды. Иван почувствовал, как по его позвоночнику пробегает ледяной озноб. Он отдернул руку, словно обжегшись. На секунду ему показалось, что он слышит негромкий, сухой щелчок – звук, который мог исходить от любого механизма, но в этот момент он прозвучал угрожающе, как затвор невидимого пистолета.

После этого Иван начал замечать их повсюду: в лифтах, которые он раньше игнорировал, предпочитая лестницы; в буфете, где они ели беззвучно, не встречаясь взглядами; в очередях к туалетам, где их присутствие мгновенно создавало напряжение. Они не носили униформу, не имели знаков различия. Их одежда была неизменно серой, безликой, сливающейся с пыльными коридорами Державы. Они были как тени, вырезанные из той же ткани, что и само здание. Иван стал гиперчувствительным к мельчайшим деталям. Легкий скрип потертой обуви за спиной, едва уловимый запах металла и влаги, проникающий в пространство, где только что прошел один из них, — все это теперь кричало ему об опасности. Он ловил себя на том, что неосознанно задерживает дыхание, когда они проходят мимо, словно воздух вокруг них был заражен.

Паранойя начала проникать в каждую клеточку его существа. Они знают. Но что именно? Как? Его дом, его безопасное убежище, теперь казался лишь временным пристанищем, за стенами которого могут быть уши. Он начал проверять дверной замок по нескольку раз, прислушиваться к шорохам на лестничной площадке. Каждый звонок в дверь заставлял его вздрогнуть. Воображение рисовало картины: беззвучное вторжение, холодные, безэмоциональные лица, вопросы, на которые нет правильных ответов. Он стал спать чутко, просыпаясь от малейшего звука, сердце колотилось в груди, как пойманная птица. На работу он шел, постоянно оглядываясь, выбирая маршруты, где было больше людей, в наивной надежде, что среди толпы его будет сложнее заметить. Но он знал, что это иллюзия. Эти люди видели то, что другие не видели. Они были глазами системы, а он стал их целью.

Цена любопытства

Сознание, что его любопытство не осталось незамеченным, обрушилось на Ивана тяжелой, удушающей волной. Он больше не был просто архивистом, выполняющим свою работу. Он стал аномалией, источником помех в идеальной, безликой машине Державы. Страх был осязаемым, почти физическим. Он чувствовался как плотная пелена на лице, как холодный пот на ладонях, как постоянное, ноющее напряжение в мышцах шеи. Они не просто наблюдают. Они ждут. Ждут, пока я сделаю ошибку.

Последние иллюзии о «доброжелательной» системе, которая лишь слегка запуталась в собственных правилах, окончательно развеялись. Перед ним предстала ее истинная, хищная сущность. Система не просто не справлялась с абсурдом – она активно его поддерживала, охраняла и карала любого, кто пытался его распутать. Его поиски адресов, его желание понять, что стоит за «заросшими Вовами», были расценены как посягательство на сам фундамент Державы. Это не было ошибкой в документе, это было покушение на идеологию. А в Державе идеология была куда более священной, чем любые законы.

Я стал целью. Целью безликого, всепроникающего аппарата, который существует лишь для того, чтобы поддерживать статус-кво. Он ощутил себя маленькой, одинокой букашкой, попавшей в паутину, где каждое ее движение лишь сильнее затягивает смертоносные нити. Отчаяние, острое и жгучее, накрыло его с головой. На мгновение он подумал о том, чтобы остановиться, вернуться к прежней жизни, затеряться среди тысяч таких же безликих архивистов. Забыть о «Вове», о коллективном безумии, о пугающих закономерностях. Просто плыть по течению, как все. Но эта мысль вызвала еще большую тошноту, чем вся абсурдность писем. Он уже видел слишком много. Он уже знал. И это знание, словно заноза под кожей, постоянно напоминало о себе, не давая покоя.

Его рука, подсознательно, потянулась к стопке писем. Он пролистал их, вновь натыкаясь на знакомые формулировки, на «заросших» и «заскучавших». Теперь эти слова звучали не просто как странные запросы, а как крик, зашифрованный, искаженный, но все равно крик. Если я остановлюсь, кто тогда? Кто будет искать? Кто осмелится взглянуть на эти лица в тени?

Внутренняя борьба достигла кульминации, когда страх столкнулся с упрямством. Иван был педантичен, но он также был человеком, который не мог жить с полуправдой, с неразрешенными задачами. Его ум, словно заточенный инструмент, требовал доведения дела до конца, даже если это грозило полным уничтожением. Он понял, что уже не может отступить. Любопытство переросло в одержимость, а одержимость — в призвание, пусть и смертельно опасное. Он должен был действовать осторожнее, намного осторожнее, чем прежде. Каждый шаг должен быть просчитан, каждая лазейка использована максимально эффективно. Он должен был стать тенью, двигаться неслышно, чтобы не дать системе поймать его. Это была новая игра, и ставки в ней были выше, чем когда-либо.

Тень скользнула за поворотом коридора. Иван понял: он стал заметен. И в мире Державы это означало одно: он теперь цель. Вопрос был лишь в том, что они сделают с тем, кто осмелился задавать вопросы.