~о~

Для субботы сегодня довольно людно, именно поэтому мне так одиноко — пустота, пустота повсюду! Все-таки именно среда — лучший день недели, хозяин называет её «мертвым днём» — мертвых сезонов здесь не бывает, и хоть мне по средам достаётся совсем немного чаевых, ничто не сравнится с чувством великолепного человеческого удовлетворения, когда тебя слушают материальные уши, есть с кем поболтать, не просят угадывать самому их любимые песни. Из меня пианист неважный, так считаю я, но совсем не хотят думать другие. Я со скромной улыбкой с удовольствием бы отдал место на банкетке да хотя бы Фэтсу Уолтеру, посещай бы он «Одинокие сердца» почаще, у Моцарта и других великих спрашивал — знаете, что они мне ответили? «Мы своё отыграли»! Это ты, Вольфганг в свои тридцать годочков отыграл? Он, на минуточку, старше меня только на восемь лет.

Сижу я на банкетке в углу, под плохим светом желтой лампы, и вокруг столько людей, что на глаза слезы наворачиваются, смотрят в полупустые стаканы, тренируют языки. Монро просит сыграть меня её любимую мелодию — тему из «В джазе только девушки», и я могу сыграть без её просьб — каждый раз я знаю, что все её жесты повторятся, когда он вкрадчивым и тихим голосом попросит меня сыграть, и я, нанося на себя корону позора, играю эту тему, выучив её полностью до последней паузы. Я знаю, как будут блестеть её глаза, как приоткроются губы, чтобы она пропела неуверенно и сбивчиво несколько строчек, она улыбнётся, румянец аккуратно покроет её щеки, словно это снова тысяча девятьсот пятьдесят третий, и мужчины, жившие в этой эпохе с жадностью вытянут шеи, но она так и не запоёт во весь голос — она умолкнет, резко, словно кто-то пленку обрезал. И поникнет. И сердце мое снова невольно, но как назло болезненно сожмётся.

— Когда же меня забудут? — ревет старик в фетровой шляпе, глядя на золотистую жидкость, трепещущую на дне бокала, — Текилы! Сыграй, пианист, что-нибудь такое, ностальгическое, грустное. У тебя с душой получается.

А что я? Я послушно играю, вдыхаю запах застоявшегося алкоголя, играю ему что-то ностальгическое, а вот петь меня не заставят. Ноты выскользают из-под моих пальцев с трудом, я боюсь сфальшивить, хотя знаю, что этого не произойдёт — я скоро выучу любое лицо и пожелание наизусть. Они не меняются, и от этого сильно мучаются все время. На самом деле понятие «времени» здесь давным-давно утрачено — шесть часов сейчас или двенадцать — это потеряло смысл, остались только условности. Дни сменяются ночью, а вот тут непонятно — сколько я уже здесь? Или в зале так темно, или за окнами ночь — никому неприятно выходить на улицу, поэтому двери и ставни открываются крайне редко. «Одинокие сердца» посещают в основном те, кто никак не может умереть. Бедняги прибегают сюда заплаканные, с дикими глазами, непонимающе трясут головой, заламывают руки, прежде, чем придёт осознание, что они умерли. Не совсем умерли — в этом и состоит вся трагедия. Им не дают умереть те, кто их помнит. И с одной стороны, это радует — ты живешь, дышишь, болеешь — ничего не меняется, ничего не изменилось, только вот сковывает тебя постоянное ожидание той минуты, в которой для других ты станешь призраком. Когда цветы на могиле перестанут поливать, только вот этого обычно никогда не происходит. Им приходится проживать свои жизни снова и снова, для памяти других, переживать те же душераздирающие моменты, потому что кто-то вспомнил о них. И все они безумно одиноки, потому что знамениты, и шанса второго они не получают даже после смерти. Воспоминания бывают ложными, и только тогда им приходится испытать что-то новое — и эти секунды они ценят, как бабушкин хрусталь. Полное страха ожидание забытья, что твой вздох внезапно станет последним и жизнь не будет повторяться, вскоре сменяется серой тоской, и даже желанием конца — раз и навсегда. Постепенно их образы становятся пустышками — новые поколения не знают, каковы были их характера на самом деле. И им приносит это большие страдания, ведь они ко всему тому же теряют себя.

Нет, в «Одиноких Сердцах» есть живые люди, и много — все перемешано настолько, что если ты — живой завсегдатель, то теряешь ощущение собственной эпохи. Это случилось со мной, но чаевые тут великолепные, а мне надо помогать больной матери — если она умрет, я её не забуду, и обреку на себя печаль, так как её воспоминание будет томиться и проживать старую жизнь.

— Ох, сыграй, пианист что-то веселое! Пока настроение есть!

И я затренькал что-то незатейливое, рок-н-рольное, и Элвис Пресли с виски в руке, прям расцветает и начинает подпевать громким пьяным голосом.

— Когда я был моложе, намного моложе, чем сейчас, я всем заявлял, что мне никто не нужен, а щас я орать готов о помощи, — послышался возле уха чей-то спотыкающийся пьяный голос, и на табуретку рядом со мной опустился молодой человек.

Я быстро окинул его взглядом, подивившись его наглости — как известно, нельзя садиться и отвлекать музыканта, но, видимо он считал, что не для него были правила писаны.

— Вот не виноват, что она явилась мне! Эта Люси... — взвыл он, подняв голову и резко сорвал с носа свои круглые очки.

— Какая Люси? — спросил я чисто автоматически.

— Из небес с алмазами!

Я кивнул — её видели все, с ней дружили все, и она убегала в самый неподходящий момент — когда детство кончалось. Встреча с ней позже могла припомнить все обиды, которые она нанесла своим неуместным уходом, ведь тогда она кажется невероятно хрупкой.

Я продолжал перебирать клавиши пианино, сделав вид, что не обращаю на него внимания.

Он провёл рукой по русым волосам.

— Вот почему я застрял здесь?

— Потому что тебя не забыли? — сделал я предположение.

— Меня-то давно забыли, — он обернулся и прищурился, так как, видимо, плохо видел, — Я не умирал. Меня забыли. Я Люси искал — чего только не предпринял... Нету её, и все. Вот по телевизору новости показывают — ехал мужик, спешил на работу, не увидел красный свет — и мозги все на лобовом стекле размазаны... Вот как без Люси жить?

— И что же ты предпринял?

— Много чего. Кислоту, например... Но это было мучительно и только на время, понимаешь? Я решил себе вены резать... Передумал. Но меня не вспомнили. Вот и застрял в этом проклятом месте. А мог бы стать артистом. А здесь... Ни времени, ничего. Один этот бар и праздники. Постоянно праздники и не пойми что происходит. Никакого порядка. Я даже песни пишу, и только тогда появилась Люси. И это было не то... Совсем не то, не так все должно было быть!

— А я даже петь не умею... — вздохнул я.

— А я умею, — и загорланил: — Представь ты себя в лодке на речке...

Нет, что вы, я давно привык к пьяным выходкам посетителей, поэтому я сцепил зубы и постарался сосредоточиться на мелодии, которую играл я. «В конце концов, бывает и хуже» — подумал я. Удавалось плохо — я несколько раз нажал на соседние клавиши, вместо нужных. Я растеряно обернулся — надеюсь, никто не заметил? А он все поёт... Следует отдать ему должное — голос звонкий, красивый, даже не слышится, что нетрезвый. Будь я на аккомпанементе, возможно, именно так бы и подумали остальные. Но тут надежда на лучшее исчезла, так как этот пьяница полез ко мне на банкетку. Тут я начал терять терпение и затарабанил по клавишам настолько громко, насколько мог, чем самым привлёк внимание Бетховена. Но этот намёк остался непонятым.

— Слушай-ка, ты не мог бы сесть в другом месте? — шикнул я.

Но тот не отреагировал и продолжал вопить песню о Люси, мешая и мне, и слушателям. Я почувствовал, как он налёг мне на спину, практически перегнувшись через меня — и я в который раз проклял свой маленький рост. В нос мне ударил запах пива, я сразу же затаил дыхание. Его голос громыхал надо мной, я морщился и едва сдерживался, чтобы не устроить скандал. А тем временем, чужие руки потянулись к клавишам... Я разозлился — это было уже слишком.

— Слушай, если ты не выкатишься отсюда, я сам выкину тебя вон из бара! — я изо всех силы мотнул назад головой и угодил ему в грудь.

Он умолк, отошёл, нацепил очки и посмотрел на меня сквозь них грустно. Меня передернуло — у него были живые, человеческие, душевные карие глаза. Когда у пустышек глаза были серыми...

— Мне очень одиноко, — выдохнул он.

— Представь себе — всем тут одиноко! — воскликнул я в сердцах.

— Пора давным давно устроить здесь клуб. Клуб Одиноких Сердец не звучит настолько одиноко, как бар «Одинокие Сердца».

Я подавил вздох и невольно провёл указательным пальцем по своим усикам — этот жест позволял мне держать себя в руках. Он фыркнул в усы.

— И тебе тоже одиноко? — спросил он.

— Тут всем одиноко, — повторил я спокойно.

— Бармен не выглядит одиноким.

Я бросил взгляд на толстяка.

— Ему лишь бы уши. Он, может быть, единственный здесь, кто не одинок.

— И что же, интересно, привело тебя сюда?

Я закусил нижнюю губу, а музыка все струилась и струилась...

— Здесь хорошо платят, — ответил я неуверенно.

— Кто пойдёт на такую адскую работенку ради денег? И ради них? — он указал жестом на толпу, — Они ведь даже не люди.

— Должно что-то быть, — ответил я, подумав, — Их должно ждать что-то хорошее. И все-таки здесь хорошо — здесь нет времени, а на Земле — есть. Я могу оказаться на Земле в любое время, я не постарею, ни умру, пусть и приходиться каждый день делать одно и тоже и наблюдать, как всё плохо на Земле — нигде хорошо. Я могу подарить кому-то вдохновение, знаешь — тот, кто попадает сюда, навсегда остаётся другим. Должен же кто-то противостоять Элгорту, тому, кто приводит сюда талантливых, должно же быть во славе что-то светлое, должно же быть хорошо, что тебя не забыли... А живым — им и так трудно, пусть они прослушают меня, напишут песню, и пусть их вспомнят когда-нибудь. Забытые потеряются среди пустых — и что это будет? Будет плохо. Им нужен кто-то кроме бармена, им нужна фантазия — пусть слабая. И жалованье — оно играет большую роль. Больная мать — хуже быть не может. И когда я возвращаюсь на Землю, я могу так же оставаться людским Вдохновением, а могу проводить родившиеся воспоминание к нам... Могу напомнить людям о забытом человеке, чтобы он не попал сюда.

Он слушал меня внимательно, и я обрадовался — все-таки, редко кому удаётся выговориться. Он глядел на меня, провёл пальцами по усам, что-то обдумывая, и очки его отражали свет жёлтой лампы.

— Значит, ты эдакий свет в царстве тьмы? — суммировал он, — Все из лучших побуждений?

— Должен же кто-то им быть.

Он сделал шаг назад и долгое время рассматривал меня, внимательно, словно созерцал картину. Я отвернулся, но так же ощущал на себе взгляд.

— Ты так старомодно пострижен, — произнёс он.

Кто б говорил!

— А разве здесь существует понятие «старомодный»?

— Я все меряю своей мерой, из своего времени. Так легче.

Согласен — так легче, ставить свои привычные условия, эдакий тоненький плот в бушующем океане безумия.

— И потом, тебя старит. Выглядишь человеком без возраста, — продолжал он.

— Разве здесь есть такое понятие — возраст?

Наконец, песенка, лившаяся из моих пальцев и успевшая мне изрядно надоесть, кончилась. Я объявил в микрофон для себя перерыв и облегченно расслабил плечи. Шумные разговоры и пьяные песни оглушили меня своей исскуственностью, и наверняка были лишь шорохом листвы для чужого уха.

— Лучше считать, что оно есть, — ответил мне мой новый знакомый, — Все равно не может не стать хуже.

Я подавил выступившую тяжесть.

— Да, согласен, — ответил я с тоской, — Они приходят сюда, чтобы позабыть на пару мгновений о своей жизни. И мне так жаль их. Чем их больше, тем труднее день. Моя музыка не развеселит их. А если я начну петь, они забросают меня помидорами.

— Вот потому я и хочу устроить здесь клуб. Тогда сюда будут приходить не только за беспамятством. Пойдём к остальным?

— К кому? — удивился я.

— К моим друзьям. Твоим друзьям.

— К каким друзьям?

— К Джеимсу и ДжоДжо. Впрочем, сам увидишь, — он потянул меня за рукав.

Под вялые аплодисменты, я сошёл со сцены, махнул рукой особо ярым фанатам и послушно поплёлся за новым знакомым.

— Меня, кстати, зовут Уинстон, — наконец соизволил он представиться.

— Билли Ширс, — машинально ответил я.

— Неполохое имя.

— Наверное.

Он уверенно шёл куда-то вглубь зала, через лес рук официанток и полупрозрачных вельмож. Я скользнул глазами по стенам, хотя знал, что ничего там не увижу.

Они обустроились за уютным круглым столиком на диване — двое мужчин, тоже живых. Вернее, всего их было трое — третьей была девушка в форме счетчицы, сидящая на коленях у мужчины с красивыми, немного даже смазливыми чертами лица и искренним добродушным взглядом. Второй мужчина обладал самой красивой улыбкой, которую мне доводилось видеть на живом, его волосы и усы были самыми длинным из всех трёх мужчин. Увидев меня, их лица сразу посветлели, хотя они и без меня, видимо, прекрасно проводили время.

— Здорово, — поприветствовал нас длинноволосый.

Я кивнул и нацепил широкую улыбку.

— Билли Ширс — Джеймс, — Уинстон указал на смазливого с девушкой, — Джеймс — Билли Ширс.

— Я знаю твоё имя, приятель. Ты здешняя знаменитость, — ответил он, протягивая мне руку.

Девушка мило мне улыбнулась.

— Рита, — представил её Джеймс.

— Вы тоже живая? — спросил я, позабыв, что этот вопрос неккорктен. Но она совершенно не обиделась.

— Конечно, — ответила она, засмеявшись, и я заметил, что у неё зеленые глаза.

— А как же? — с некой долей гордости добавил Джеймс и ласково посмотрел на неё, — Прелесть Рита, счётчица, а познакомились мы на закрывающейся стоянке. Если бы не она, пришлось бы взять мой автомобиль на буксир. А в итоге я взял на буксир её сердечко.

Они премило потянулись друг к другу губами и я вежливо отвёл взгляд.

— ДжоДжо — Билли, Билли — ДжоДжо.

Обладатель странного, но такого человеческого имени вежливо и с маленькой осторожностью пожал мне руку.

Уинстон плюхнулся на диван, а я скромно сел на стульчик с противоположной стороны столика. Все четверо меня изучали.

— Думаю, я пойду к подругам, ты же не возражаешь, сладенький? — засюсюскалась Рита с Джеимсом, и, прежде, чем она ушла, они ещё раз поцеловались. Я чувствовал себя не особо уютно. Особенно напрягал меня пристальный взгляд ДжоДжо.

— Что за девушка! Мой милый солдатик, — мечтательно произнес Джеймс и наконец вспомнил о существовании остальных.

— Милая, — согласился я.

Она действительно походила на солдата из-за формы.

— Спасибо, — ответил неожиданно Джеймс, — Я её придумал.

— Как? — оторопел я, — Полностью?

— Нет. Я встретил её на стоянке. Но она... Не дала мне выиграть её сердце, поэтому я её придумал.

— Невероятно, — восхитился я, — Она как живая!

— Она и есть живая. Проделки Элгорта. Дурной малый, ты видел его? Мрачный, в фетровой шляпе, шарфы из судеб вяжет. Бррр! Взгляд прям как ледники.

— А... Откуда ты его знаешь?

— Он был писателем, — ответил за него Уинстон.

— Являюсь писателем, дорогой друг, — поправил его Джеймс, — Я даже ушёл из полицейского департамента ради этого. Не такая уж и большая жертва.

— И почему же ты здесь?

— Из-за Элгорта. Он же в обмен на успех может позаботиться о том, чтобы тебя забыли. Вот и меня забыли. Думают, что упал с крыши. Не падал я. Чинил дыру, куда дождь попадал и отвлекал от раздумий, но никуда не падал. Я живее всех живых! Я отказался с ним, с Элгоротом, работать, вот и случилась у него истерика — а мне что? Пистолет вынул и пригрозил. Брожу иногда по родным местам, родным временам, болтаю со стариками о том о сём, о жизнях пишу. Но там мне одиноко. Там много людей, которые вечно недовольны и потому никогда ничего не добиваются, а потом удивляются, что я не открываю перед ними двери. А здесь друзья, здесь фантазия, и много жизней.

— Пустых и испорченных, — заметил я.

— Зато они не отвлекают от раздумий, дорогой друг. И наоборот, дают пищу для них.

Это было вполне справедливо. Мне нравилась его расслабленность, даже то, как он сидел — полностью развалившись, и говорил он легко, словно о простых вещах.

— На самом деле, это совсем не важно, если я не прав. Я прав на своём месте.

— Ну, а ты что? — я перевёл взгляд на ДжоДжо.

— А? — полупал он глазами, — Я ничего. Я, честно скажу, понятия не имею, почему и как я сюда попал, — он пожал плечами, подтверждая свои слова, — Были у меня и друзья, и жена, и домик, и я любил рисовать — рисовал везде, где попадётся. Хоть моих друзей не видел никто, почему-то. А мы с ними говорили, много говорили, о том, какая большая пропасть между нами и людьми, скрывающимися за стенами иллюзий, не обращающих внимание на правду, до тех пор, пока не умрут. Но здесь хотя бы есть зубная паста... И не гонят, как собаку. Я жил в домике... Картонном. Меня выкинули на улицу, но я не растерялся. Под потолком не увидишь неба. А я так люблю небо!

— Он шизофреник, — шепнул мне на ухо Уинстон, — Его друзей и жены не существовало. Он сам скрывается за стеной иллюзий.

— Я, наверное, слишком много думал. Я думал о любви, о том, что люди потеряли её и потеряли свои души — и здесь все такие, к сожалению, я много думал о том, что мы можем с любовью делиться, что мы спасём ею других, но без себя людям не измениться. Вот так я и попал сюда, меня привёл он, этот полицейский, — он указал пальцем на Джеймса, — Он арестовал меня, разрушил мой домик под Большим Мостом... — он произнёс последние слова с видимой обидой, но Джеймс слегка подкатил глаза и ничего не ответил, — Он даже не дал забрать мне мои картины. А они нравились людям. Теперь никто не узнает, что я их нарисовал.

— Постой-ка, — я опешил, — Ты жил под Большим Мостом, и там ещё ты нарисовал девочку в небе с алмазами?..

— Люси, — он кивнул. — Да, она часто меня посещает, потому что я рисую авангард, и потому Уинстон мне завидует. Он немножко завидует, по-дружески, Уинстон — славный человек, просто он тоже любит её.

Я вспыхнул и покраснел.

Я часто видел его на Земле — у него красивые глаза, их я запомнил сразу. Он скромно предлагал мне помощь с сумками, а я убегал от него и бесчувственно притворялся, что мне холодно, и что я не слышу его слов и занят своими мыслями. Он был в то время совсем заросший, похожий на Иисуса с икон, но он расчёсывался, а я сразу увидел в нем сумасшедшего. И вот, он сейчас сидит передо мной, аккуратно постриженный, опрятно одетый, сидит здесь, потому что его забыли... А ведь я мог бы не забыть его, он бы не очутился здесь, живой, среди пустых, в безвременье! Я преисполнялся стыда и сочувствия, и он, видимо, сразу заметил мой понурый вид. Он улыбнулся и ласково прикоснулся к моему плечу.

— Не переживай ты, Билли, мне здесь хорошо, правда. Я освоил инструменты, музыкальные, здесь я могу хорошо есть, и здесь заботятся обо мне. И разрешают болтать с Филом, и Гришей, и Джокером...

— Прости меня, — смог я только выдавить из себя.

— За что? Мне здесь лучше, правда, грех жаловаться — везде есть хорошее.

— Это правда, но арестовал я его только из-за долга. Потом я ушёл из полиции, и все это знают, — на всякий случай оправдался Джеймс, — Теперь твоя очередь, Билли — как ты сюда попал?

— По своей воле, — попробовал спасти меня Уинстон, но те, кивнув, обратили свои глаза снова ко мне, на этот раз с ещё большим любопытствам.

— Четыре пива, пожалуйста, — щёлкнул пальцами Уинстон официантке, — Или пять?.. — он посмотрел на Джеймса.

Тот с секунду подумал, и показал пальцами «четыре».

— Ты можешь управлять Ритой? — удивился я.

— Я предпочитаю называть это «мы понимаем друг друга на расстоянии и без слов». Длинно, но звучит гораздо лучше, чем «управлять», согласен?

— И как же вы понимаете друг друга без слов?..

— Ответ один — я её придумал.

— А-а-а...

— Так как ты здесь оказался, Билли? — решил вернуться к теме разговора ДжоДжо.

Уинстон многозначительно вздохнул, глянув на меня, мол, а действительно, что тебе мешает рассказать поподробней? Тут все свои. Кому ж ещё ты можешь поведать свою историю!

— По рекомендации Сержанта Пеппера, — ответил я все-таки уклончиво.

— Ты служил на войне? — спросил Джеймс сочувственно.

— На Земле всегда война, — передо мной выросла пинта с пивом и официантка мило подмигнула мне, указав на салфетку, на которой она, не стыдясь и не смущаясь, нацарапала номер телефона, — Не обязательно буквально, но люди существа воинственные, они бессовестно вторглись на Марс с оружием и боевыми песнями, — я подарил официантке неуверенную улыбку, прежде, чем она слилась с толпой, — Сержант Пеппер — хозяин этого заведения, он живет в доме неподалёку. Вы наверняка его видели — у него гусарские усы, зелёная фуражка и он всегда ходит в погонах, но в ярких погонах. Меня постигло несчастье — моя сестра связалась с Элгортом — я отговаривал её, убеждал, что слава — вещь проходящая и болезненная, но она не слушала меня, строчила статьи и поддалась Элгорту — он полностью пленил её разум и исчезла из моей жизни, как случайный прохожий. Потом я долгое время ничего не слышал о ней — была война. Я не служил, но Сержант Пеппер — мой близкий друг, я навещал его на поле битвы. Он однажды сказал, что хочет всё бросить, улететь сюда, открыть там бар — и что там будет чудесно. Он говорил, что лучше наблюдать за войной. Он видел мою журналистку, сестру — она исхудала, помрачнела, её глаза стали темными. Он даже не сразу её узнал, и она всем сердцем ненавидела войну и Элгорта — благодаря фотографиям, кровавым и ужасным, она стала звездой. Он постепенно забрал её разум, а потом и вовсе убил — утверждал, что случайно, что на войне такое бывает, — я сделал большой глоток из пинты, — И я, и Сержант, оплакивая её, думали, что это неправильно — разве допустимо, чтобы тот, кого называют Вдохновением и Талантом являлся кем-то страшным, разве вдохновение — не светлое чувство, талант — это не дар, как смеет некий Элгорт омрачать эти понятия, как смеет обманывать, превращая их во зло в глазах наивных? Сержант сказал мне — будешь ты вдохновением, ты простой, людям нужна простота, он обещал, что меня будут слушать. Меня слушают, но теперь я навеки другой — я брожу по Земле, дарую талант, ничего не беру взамен, а на меня указывают пальцами за нелепый яркий мундир — а я ведь воюю. Это моя личная война с Элгортом, со мраком, если позволите. Я в серой массе становлюсь яркой кляксой, и хотя я низкого роста, чувствую себя великаном. Я видел, что Элгорт построил Индустрию, что он разросся, а я что могу сделать своей слабой силушкой? Но люди тянутся ко мне, воспоминания находят покой в моей музыке — и знаете, не умирает вера, что люди сделают правильный выбор, и обнаружат во мне утешение.

— Но одному быть трудно, разве не так, дорогой друг? — спросил Джеймс. — Мы думали устроить клуб, и, знаешь ли, такой милый маленький оркестр, что-то вроде того, чем ты занимаешься. Чтобы тебе не пришлось сидеть в одиночестве.

— Я думал, это идея Уинстона, — я бросил на него беглый взгляд в подтверждение.

— Нет, это идея Джеймса, — Уинстон хлопнул того по плечу, — Он у нас мастак по части идей, — он сделал глоток из пинты, и я удивился, сколько же алкоголя в него вмещается, при этом казалось, что он только трезвеет.

— Без друзей тут долго не протянуть, — многозначительно заметил ДжоДжо, окинув быстрым взглядом толпу.

— Я не знаю, — промямлил я, — Что ещё за оркестр?

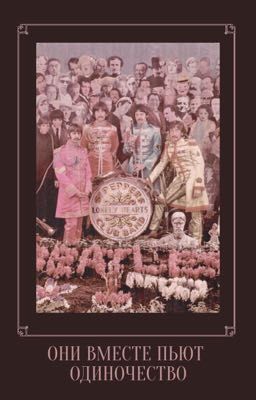

— Оркестр Клуба Одиноких Сердец Сержанта Пеппера, — продекламировал Джеймс торжественно, словно уже объявлял нас на сцене.

— Не слишком ли длинное название?

— Нет. На барабане поместится.

Я медленно переводил взгляд с одного лица на другое — они все ждали от меня ответа. Но я не знал его! Всё случилось слишком быстро и неожиданно, свалились все трое, как снег на голову — и непонятны их мотивы, по лицам не прочесть. Ох, а я и не помню, какой он — снег... Искристый? Холодный? Скрипучий? Колючий? Пушистый? Как может быть одно белое нечто быть и колючим, и пушистым? Никогда не знал, что буду скучать по значению слов. Пуховая накидка Мэй Уэст была пушистой, но я не могу отличить фантазию и воспоминание от действительных ощущений, я не могу вдохнуть запах этой накидки, и понять, сладки ли духи Натали Вуд, или их запах наоборот — острый и резкий, было ли тело загадочной Марлин Дитрих горячим, когда я прикасался к ней, или её кожа впитала в себя прохладу вечера? Я запутался, всё поддаётся моему воображению, безумие! Как же давно меня не было на Земле, сбился, заволновался о матери, зациклился на себе, проводил дни вечности напролёт с выдумкой, пустыми, а всё из-за того, что мне их жаль — и жаль больше живых, ведь это живые делают из них пустых! Не потому ли эти люди здесь, не потому ли они глядят на меня внимательно, пытаясь уловить эмоции, спокойно и добродушно, потому что боятся, что я сойду с ума, неужели они заметили мое долгое отсутствие? Как они могут чувствовать мое одиночество?

— Как квартет может стать оркестром? — спросил я.

— Если пригласит других, — предположил Уинстон.

— И кого же мы будем приглашать? Пустышки отказываются играть, им нужна живая музыка.

— Музыканты будут сессионные, — Джеймс достал из кармана сигарету.

— Кто будет им платить?

— Никто, — ответил ДжоДжо, — Наша группа сможет быть везде, во все время, и отовсюду можно собрать по одному человеку, который согласиться играть на пожертвования прохожих, и я думаю, нам хватит на много оркестров вперёд.

— О чем же мы будем петь?

— Обо всем, — ответили все трое одновременно. Джеймс продолжил:

— На любую тему, дорогой друг, главное, чтобы нас слышали. О жизнях, о наших раздумьях, о смерти и времени... Мы будем громыхать, как римские колесницы, люди будут смеяться и слагать о нас легенды, гадать, откуда мы пришли, куда держим путь, дамы — прихорашиваться и искренне улыбаться кавалерам, и они будут нас слышать, слушать грозные вести. И возможно, когда-то Элгорт падет и уступит.

— Все это, конечно просто замечательно, — произнёс я, — Но почему именно я? Я не обладаю красивым голосом, не силён в стихах и пианист из меня посредственный, я просто пытаюсь сделать хоть что-то, потому что у меня есть душа и настоящее сердце.

— Вот именно! — воскликнул ДжоДжо, — У тебя есть душа и настоящее сердце! Мы слышали о тебе, Билли, видели слезы на глазах прозрачных людей, видели, как они на минуты перестают быть ненастоящими, и их лица становятся четкими! И мы вдохновились — да, ты вдохновил нас — поэтому ты должен быть с нами, поэтому ты должен принять честь лидерства.

— Лидерства?! — воскликнул я, — Но я не создан для лидерства, я ведь почти что ничто! Я всего лишь человек, маленький человек, наигрывающий песенки просящим!

— У тебя для этого все задатки, — ответил спокойно Уинстон.

Я притих, обдумывая. Это не самое нелепое, что произошло со мной за все эти годы, и привкус есть чего-то правдивого, и мне даже льстит такое внимание, что эти трое относятся ко мне, как к кому-то особенному, но вместе с тем, все мое существо колеблется и обнаруживает себя в тупике, слепо тычется в незнание. Они все так же глядят на меня спокойно и я не знаю, что им сказать.

— Билли, ты ведь скучаешь по Земле, так же, как я, — услышал я голос ДжоДжо, — Ты ведь не помнишь, какого это было — идти в свой дом, слышать разговоры не тишины, а шума, ты забыл, как звучит город, какой вкус у моря, как ветер по-настоящему свищет и что такое — бой башенных часов. Я скучаю по картинам, я скучаю по простому, и хоть жизнь моя была нелегкой, забытым быть обидно, даже до слез. А тебя не забывали. Я помню ещё, как выглядит месяц за облаками — как будто его нарисовал Ван Гог, а здесь месяц — квадратный. Я помню суровый ветер, пронизывающий до костей — а здесь ветер не холодный, не тёплый, просто ровный. Я помню зеленую траву — а здесь трава то желтая, то сухая. И хоть даже ты стал другим — стал и я, и Джеймс, и Уинстон, — мы все принадлежим Земле. Пусть мы и будем похожи на грибы неизвестного вида, который перепуганные ученые будут пытаться сжечь и убрать все следы, но наши корни крепко засели в грунте и ждут, пока наши ноги снова пройдут по потресканной мостовой. Мы сами все ждём этого. Разве нет? Разве тебе здесь не одиноко, Билли? Разве здешний холод несуществующей любви тебя не обжег? Разве тебе не надоело обнимать красавицу, зная, что твои признания она не услышит и забудет на следующий день? Разве не наскучил вкус алкоголя — единственное, что остаётся здесь неизменным? Но разве имеем мы право приходить на Землю ни с чем? Разве ты имеешь на это право? И разве мы имеем право оставить тебя одного? С друзьями все можно пережить.

— Мы все пьём одиночество, — заметил я.

— И оно ужасно горькое на вкус, — добавил Джеймс.

— Как вязкое какао, — закончил Уинстон.

ДжоДжо прав до последнего слова, он глядит на меня, красиво улыбаясь, понимающе, заставляя меня испытывать стыд, и снова вспоминать своё жестокое бездействие.

— Я не помню снег, — признался я, — Я давно не был на Земле, и думаю, даже Элгорт думает, что я сдался.

Я заметил краем глаза его тень в углу — темное пальто и фетровая шляпа — два атрибута, один силуэт. Стоит и любуется своим преступлением!

Злость беспромедлительно охватила меня, словно в мой рот засунули перец Чили. Я резко встал и крикнул через весь бар:

— А ну убирайся отсюда, Элгорт!

Он резко посмотрел мне прямо в глаза и до меня дошло, что я сделал. Вмиг наступила угрожающая тишина, все глядели на Элгорта с испугом. В его власти было подойти ко мне и попросту придушить — и только бармен и официантки могли бы что-то сделать, но бармен был слишком толстым, а официантки боялись Элгорта больше, чем огня. Я стоял в своей ярком розовом, наверняка для него смехотворном мундире, стоял коротышкой — едва ли не в два раза ниже него ростом, эдакая сцена «Давид и Голиаф».

— Пришёл полюбоваться своими жертвами? — я все же решил не казаться слабаком, — Тебе мало того, что ты уже сделал, и что ты делаешь со мной?

И он не молчал. Он начал смеяться — как безумец, истерично и заливисто. Но он не ответил мне ничего.

Я услышал, хоть я не смотрел, но почувствовал, как вся троечка встали и поравнялись со мной. Мне стало легче — если начнётся драка, то мне не придётся бороться одному.

Я выдохнул и продолжаю смело глядеть ему прямо в глаза, хоть это смелость безрассудного.

— Все хорошо, — произнёс Джеймс таким тоном, словно он проходил через минное поле.

— И что дальше? — спросил Элгорт с вызовом.

Джеймс машинально потянулся к несуществующему пистолету, но вовремя вспомнил, что он не на службе, Уинстон бегло осматривал стены — видимо, продумывал план, а ДжоДжо, хоть и дышал мне в затылок, вёл себя как человек, не до конца понимающий, что происходит.

Элгорт фыркнул. Я напрягся, чувствуя, словно кто-то выпивает из меня кровь. Сердце застучало сильнее, —«бум! бум!» — звенит в ушах, в глазах зарябило, словно вода.

Элгорт тенью исчез, бесшумно и бесследно, словно дым от свечи. И словно свет включили — воздух наполнился разговорами, смехом, звоном стекла и бульканьем шампанского, пьяными песнями и игривыми айканьями официанток.

Я тяжело опустился на стул и закрыл лицо руками. Хоть и все обошлось одной игрой в гляделки, я чувствовал, словно воевал с ним целый день — встречи с Элгоротом, даже мимолётные, не сулили и не приносили ничего хорошего. Тьма застелила мне глаза и из груди вырвался рванный вздох — мне показалось, что меня схватили за горло.

— Все намного серьезнее, — услышал я тихое от ДжоДжо, и ощутил его прикосновение к моему плечу, — Ты как?

Я — плохо. Меня трясёт от ненависти к этому обманщику — и он посмел так бессовестно ко мне явится? ДжоДжо ещё раз прав — не прожить мне долго без друзей, он прихлопнет меня, как муху. И я смогу увидеть Землю, настоящих людей, настоящие дома, снег! — и привезти маме фотографии, настоящие, фотографии смеющихся людей, домов, дворцов, синего моря, голубого, а не красного неба, я смогу привезти ей афишу бенефиса мистера Кайта, которого она так любила в молодости, я смогу привезти её туда и вместе с Оркестром сыграть на этом бенефисе... И в конце-концов, втоптать Элгорта, показать ему, насколько он ошибается, тем, что талант не может существовать без смерти и страданий, что талант приносит только несчастье. Эта мысль радует меня и успокаивает, я не буду один, да — не буду один в этой войне, не только я и сержант Пеппер будут носить яркие мундиры...

Я вижу, что Уинстон обнимает меня за плечи, а Джеймс беспокойно вглядываемся мне в лицо.

— Я все переживу с помощью друзей, — усмехаюсь я, — Я согласен лидировать в Оркестре. Только петь я не буду!

~0~

Я не помнил, не думал, не осознавал до конца, что кладбища — самые грустные уголки такой противоречивой планеты Земля могут быть такими яркими, я совсем забыл, какая Земля, и что на похоронах они покрывают чёрную землю красивыми, разными и яркими цветами. А это ли похороны?

Мы стоим перед людьми, за спиной стоят воспоминания, которые никто, кроме нас не видит — проводники ли мы нового, что мы здесь забыли? Не помню. Люди — наша публика, воспоминания — зрители, при чем довольно привередливые.

— Когда вы уже начнёте? Мне еще надо на репетицию! — возмущается Вивьен Ли.

И мы начинаем. Джеймс объявляет нас задорно, сильным и звонким голосом. И да, я пою. И знаете, людям нравятся. Я вижу их улыбки, они радуются, как дети, говорят, что голос мой приятен и их умиляет моя неуверенность. Хоть я пою только одну или две песни, а остальное время уступаю друзьям, а сам занимаю какой-нибудь инструмент, но люди ждут. И когда они хоронят кого-то, на кого Уинстон боится смотреть, они смеются — ведь человек этот был давно забыт. Или мы не на кладбище, а в парке, просто я путаю слова и понятия? Был ли этот человек мертв?

Мы — Оркестр Клуба Одиноких Сердец Сержанта Пеппера. И сегодня довольно людно для буднего дня, когда мы не на ярмарке, но они стоят и ждут, когда мы исполним песню. Военный оркестр — а разве нет, разве для войны нужно оружие? Люди — воинственные существа. Они смотрят на нас, на наши яркие мундиры — мы выделяемся, даже на фоне ярких цветов и переливчатых платьев вельмож и воспоминаний, и где-то позади них всех, возможно, стоит Элгорт и смеётся над нами.

Но с друзьями все переживу.

Только сейчас, исполняя свой коронный номер, я думаю о вечерах, когда я играл на пианино в переполненном баре и воспоминания чувствовали себя хорошо. Но сравнится ли счастье от того, когда даришь безнадёжным, с тем, когда спасаешь живых? Я никогда не узнаю.

Главное, что слово «клуб» не звучит одиноко. И что небо наконец голубое. И что свои картины ДжоДжо перерисовал.

И я видел снег. Разочаровался.

Что вы подумаете, когда я сфальшивлю,

Встанете ли вы, чтоб меня обсмеять?

Приклоните уши и я спою вам песню

И постараюсь ритм держать.

А вечером мы выступаем в Клубе.

О, смотрите, там Люси из неба с алмазами...

2018